![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont]() CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 AU DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 AU DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

Après avoir consacré un édito sur le Festival international des Jardins 2012 au domaine de Chaumont-sur-Loire dont le thème est « Jardins des délices, jardins des délires », le

Domaine de Chaumont-sur-Loire déploie cette année encore une ambitieuse programmation d’art contemporain. La commande exceptionnelle de 72 vitraux faite à Sarkis et la subtile installation de

Giuseppe Penone sont les points d’orgue de ce parcours où les œuvres plastiques côtoient la photographie.

Dans le cadre de l’exceptionnelle commande triennale de la Région Centre, Sarkis a conçu une œuvre d’une force singulière. En 2012, 40 nouveaux vitraux viennent compléter la première série de 32

oeuvres installées en 2011 dans le Château. Sous le titre Ailleurs Ici, cet ensemble compose un musée imaginaire de l’artiste dévoilant des images fondamentales de vie et de mort, d’amour et

d’architecture, fascinantes et insolites « fenêtres mentales », jouant avec la mémoire du lieu, la mémoire du monde et celle de Sarkis. Cette exposition, visible jusqu’au 31 décembre 2014, est

accompagnée d’un catalogue disponible au printemps 2012.

Non loin du Château, dans le Parc, Giuseppe Penone nous entraîne dans un bosquet secret, à la découverte d’une œuvre spécialement conçue pour le Domaine. Interrogeant les liens profonds qui

unissent l’homme à la nature, l’artiste italien, figure de proue de l’Arte Povera, dessine un parcours ponctué de plusieurs œuvres. Ses installations interagissent avec la végétation, initiant

des processus où le minéral et le végétal s’enlacent, s’enveloppent, se saisissent dans un dialogue écrit sur plusieurs années.

Les questions de processus, de l’empreinte de l’homme sur la nature et de la mémoire sont également prégnantes dans les œuvres de quatre autres artistes plasticiens, invités dans le cadre des

commandes passées par le Domaine de Chaumont-sur-Loire. Les architectures végétales de Patrick Dougherty, les fleurs de mousses et les balais de sorgho de Michel Blazy, l’arbre à photosynthèse de

Shigeko Hirakawa et le châtaignier éternel de Samuel Rousseau (L’Arbre et son ombre) comptent parmi les rencontres poétiques qui marqueront cette année.

Dans les galeries du Domaine, la photographie occupe elle aussi une place centrale puisque le Château et la cour de la Ferme présentent Darren Almond, Alex MacLean, Eric Poitevin, Gilles

Walusinski et Brigitte Olivier.

2012, c’est également pour le Domaine de Chaumont-sur-Loire l’occasion d’inaugurer de nouveaux espaces. Outre les nouvelles salles et les 500 nouveaux mètres carrés de galeries d’exposition, le

Domaine enrichit également son parc de 10 hectares, dont la conception a été confiée au grand paysagiste Louis Benech.

L’art contemporain

Offrant un éclairage contemporain sur le patrimoine, les commandes triennales, financées par la Région Centre, invitent les grands noms de l’art contemporain à Chaumont-sur-Loire. Après Jannis

Kounellis, c’est au tour de Sarkis de concevoir et mettre en place une œuvre singulière dans les appartements du Château. Dans le Parc, du mois d’avril au mois de novembre, les œuvres d’artistes

plasticiens invités sont également à découvrir. Monumentales ou subtiles, leurs installations se nourrissent d’un dialogue entre art et nature et sont autant d’étapes poétiques dans le parcours

qui mène les visiteurs des salles du Château aux allées du Parc. En 2012, Giuseppe Penone, Patrick Dougherty, Michel Blazy, Shigeko Hirakawa et Samuel Rousseau livrent des créations singulières

spécifiquement conçues pour Domaine de Chaumont-sur-Loire.

Projets d’exception

COMMANDES EXCEPTIONNELLES DE LA RÉGION CENTRE

Initiées en 2008, les commandes triennales de la Région Centre pour le Domaine de Chaumont-sur-Loire nourrissent un dialogue entre patrimoine et art contemporain. Avec elles, la visite historique

du Château s’enrichit de la découverte d’une exposition transversale, conçue par un artiste vivant d’envergure internationale. Les œuvres spécifiquement réalisées pour le Château dessinent un

parcours de visite, allant même souvent jusqu’à investir de nouveaux espaces, méconnus du public et jusqu’alors inaccessibles.

SARKIS, AILLEURS, ICI

Chaque commande triennale est présentée pendant une durée de trois ans. Après Jannis Kounellis de 2008 à 2010, c’est au tour de Sarkis d’enchanter les visiteurs de 2011 à 2014. Une fois choisi,

chaque artiste s’imprègne du lieu et de son histoire pour concevoir les œuvres inédites qui y seront exposées. Visibles tout au long de l’année, ces projets se nourrissent de l’histoire du

Château et en offrent une lecture nouvelle et poétique à près de 500 000 visiteurs sur trois ans.

Un livre consacré à Sarkis et la réalisation de l’exposition Ailleurs, Ici paraîtra prochainement chez Flammarion.

JANNIS KOUNELLIS

C’est à Jannis Kounellis qu’a été confiée la première des commandes triennales de la Région Centre pour le Domaine de Chaumont-sur-Loire. De 2008 à 2010, neuf salles du Château se sont muées en

un fascinant labyrinthe. 137 cloches en bronze avaient été suspendues à 137 poutres en peuplier, dressées du sol au plafond. Dissimulées sous des draps noirs ou empilées les unes sur les autres,

ces cloches, qui ne sonnaient pas, dessinaient une œuvre monumentale, d’une grande puissance d’évocation. Un projet qui perdure aujourd’hui à travers l’installation pérenne de l’une des œuvres au

cœur des cuisines du Château, ainsi que dans le catalogue Le rapport des forces, Kounellis à Chaumont sur Loire, de Catherine Strasser, Editions du Regard (2009).

Sarkis

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 1]()

Du 08 avril 2011 au 31 décembre 2014

Ailleurs ici

Aile sud et aile ouest du Château Office et Cuisines du Château

Création de 40 nouveaux vitraux pour le Château de Chaumont-sur-Loire. L’œuvre de 72 vitraux originaux présentée à Chaumont est une commande spéciale de la Région Centre.

Projet artistique

Les productions de Sarkis, d’un profond humanisme, consistent en des mises en scène composées d’objets, sculptures, aquarelles, photographies, films, créés par l’artiste lui-même, qui se

nourrissent de références à l’histoire, la philosophie, les religions, les arts ou la géopolitique. Elles tentent en permanence de bâtir un pont entre les œuvres du passé et le monde

contemporain. Qu’il s’agisse d’œuvres d’art, d’œuvres monumentales, de quartiers urbains, ce sont des lieux entiers qu’il investit dans des conditions sans cesse changeantes (matériau, lumière et

couleurs).

Les 72 vitraux créés spécialement pour le Château de Chaumont-sur-Loire par Sarkis viennent dialoguer avec les vitraux déjà présents dans le monument.

Sarkis conçoit ce parcours de lumière comme un cheminement initiatique et mental à travers lequel le visiteur construit sa propre histoire. Il place un vitrail devant les fenêtres de l’aile sud

et de l’aile ouest du Château, dans les cuisines et l’Office. Ces vitraux, dévoilant des images de vie et de mort, d’amour et d’architecture fixent dans l’instant des histoires passées et des

visions futures. Sarkis confronte des images de techniques anciennes, par exemple une photographie de mosaïque, avec une image de la vie quotidienne.

La réalisation de cette nouvelle œuvre de Sarkis s’est organisée en deux temps. En 2011, une trentaine de vitraux ont été conçus et installés devant les fenêtres de l’aile sud. En 2012, une

deuxième série de vitraux prend place dans l’aile ouest, les cuisines et l’Office du Château.

Le château est l’espace de l’œuvre, qui à travers la lumière exalte sa vie et son histoire. Pour cette raison, Sarkis a souhaité conserver certaines des pièces du Château en l’état, utilisant les

objets qui y sont entreposés comme des témoins de l’histoire des lieux. L’artiste utilise la lanterne du 19 ° siècle, en juxtaposant aux vitraux déjà existants, des verres de couleur rouge. Une

lanterne suspendue devant la fenêtre filtrera la lumière en autant de facettes colorées.

Au second étage de l’aile sud, devant chaque fenêtre des petites chambres de bonnes, des vitraux jouent avec la lumière et les divers objets occupant la pièce. Dans l’aile ouest, les cuisines et

l’Office, ils déclinent une vision poétique initiant un nouveau dialogue entre l’œuvre et la pierre.

Ces vitraux se transforment au gré d’une lumière toujours changeante. La nuit, ils sont éclairés par des diodes, prenant le relais de la lumière naturelle.

Giuseppe Penone

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 2]()

Du 06 avril au 07 novembre 2012

« Arbre-chemin, 2011 » et « Idee di pietra, 1304 Kg di luce, 2010 » Parc du Château

Projet artistique

Dans les allées du Parc, au cœur d’un bosquet secret, Giuseppe Penone dessine un parcours poétique et subtil. A travers de petits éléments, fragments de pierre, sculptures de bronze, il « sème

des idées, des pensées, des travaux à venir ». Ce sont des surprises, souvenirs laissés dans le tronc d’un tilleul, dans un bosquet, sur l’un des arbres remarquables du Domaine, comme s’il «

s’agissait d’une greffe » qu’il aiderait à se transformer, rendant ainsi la forêt active, féconde et parlante. Car « la forêt nous parle de la forêt mais, en parlant de la forêt, elle nous parle

de l’homme ».

Éléments biographiques

Né en 1947 à Garessio, dans le Piemont italien, Giuseppe Penone vit et travaille aujourd’hui à Turin et à Paris, où il enseigne à l’Ecole Nationale Supérieure des beaux-arts. De son enfance,

nourrie à la source d’une nature luxuriante, il garde cette sensibilité profonde présente dès 1968 dans les expositions qui lui sont consacrées. Interrogeant le lien qui unit l’homme à la nature,

il s’affirme rapidement comme l’une des figures de proue du mouvement de l’Arte Povera, lancé en 1967 par le critique Germano Celant. Des lieux de l’avant-garde tel le Städtische Museum de

Leverkusen, aux temples de l’art contemporain que sont le MOMA de New York ou le Centre Georges Pompidou à Paris, Giuseppe Penone s’est rapidement frayé un chemin vers une reconnaissance

dépassant les frontières. Sensible, monumentale, fragile ou pérenne, son œuvre prend une forme inédite au Domaine de Chaumont-sur-Loire.

Repères

1947 Naissance à Garessio (Italie) / 1968 Première exposition dans l’Espace Deposito d’Arte Presente à Turin / 1970 Mention de son travail dans le livre de Germano Celant consacré à l’Arte Povera

/ 1972 Participation à la Documenta V dirigée par Harald Szeemann / 1980 Exposition au Stedeljik Museum d’Amsterdam / 1987 Participation à la Documenta VIII / 2000 Installation de l’Arbre des

Voyelles dans le jardin des Tuileries / 2004 Rétrospective au Centre Pompidou à Paris / 2007 Représentant de l’Italie à la Biennale de Venise

Patrick Dougherty

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 3]()

Du 06 avril au 07 novembre 2012 Parc du Château

Projet artistique

Dans le Parc du Château de Chaumont-sur-Loire, Patrick Dougherty dessine des formes à la fois aériennes et végétales. Monumentales, profondément inspirées par le lieu, elles interpellent les

visiteurs, aux détours des bosquets, par leur allure mi-naturelle, mi-architecturale. Leurs parois courbes sont faites de délicates branches de saule tressées, et ménagent pour les promeneurs un

entre-deux-mondes onirique au cœur de la nature. Sans s’imposer, ces sculptures s’immiscent dans le paysage, mais ne manquent pas d’interpeller l’imaginaire. On peut les croire construites par

des cohortes d’oiseaux, dressées par des rongeurs ambitieux ou portées par les vents. Par ce geste tout à la fois discret et de large envergure, l’artiste engage un jeu avec le spectateur,

l’amenant tour à tour à rêver le monde qui l’entoure tout en pensant à la nature qui l’habite.

Éléments biographiques

C’est en Caroline du Nord, aux Etats-Unis, que Patrick Dougherty a passé son enfance. Son imaginaire s’est construit dans ces paysages de nature, couverts de jeunes arbres aux branches souples et

sculpturales. A l’âge adulte, son diplôme des beaux- arts en poche, il se lance dès 1982 dans une œuvre à mi-chemin entre sculpture et architecture. Si certains le rapprochent du Land Art,

l’artiste semble toutefois se soustraire à toutes les catégories : in situ comme au Frederik Meijer Gardens and Sculpture Park à Grand, ou en plein air, ses œuvres se découvrent à travers le

monde. Tressant de fines branches, il crée des formes monumentales de plusieurs mètres de haut pour servir l’univers onirique de ses expositions. Chaque projet est imaginé en lien avec le lieu

d’implantation, épousant, détournant ou « agressant » le contexte dans lequel il s’inscrit. Le processus de travail commence donc toujours par une connaissance approfondie de l’espace choisi afin

d’en déterminer les « qualités physiques et sociales » et d’inspirer ainsi les premiers croquis. Le dialogue qui s’engage se traduit également dans la réalisation de l’œuvre, construite sur fond

de coopération, mobilisant des participants pour couper, tresser, lier les branchages. Attaché à sa terre d’origine, il vit et travaille dans la maison qu’il a lui-même bâtie à Chapel Hill.

Repères

1982 Diplômé de l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill / 2005 Installation à l’Indianapolis Art Center / 2006 Installation au Scottish Basketmakers circle, Dingwall, Ecosse / 2007

Installation au Desert Botanical Garden, Phoenix, USA / 2008 Installation au Museum of outdoor Art, Englewood, USA / 2009 San Francisco Art Commission, San Francisco / 2010 Installation au

Brooklyn Botanic Garden, Brooklyn, USA

Michel Blazy

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 4]()

Du 06 avril au 07 novembre 2012 Potager du Domaine

Projet artistique

S’il est l’apanage de la sorcière, le balai est aussi celui de la ménagère, l’objet trivial du quotidien. Fait de bois et de paille, ne serait-il pas un fragment de nature arraché aux prairies

pour finir dans nos cuisines? Dans les mains de Michel Blazy, cet outil est rendu à un hypothétique état de nature : à Chaumont-sur-Loire, plantés dans le sol, des centaines de balais semblent

prendre racine. Sur leur tête de paille, les graines de sorgho germent, se développent et dialoguent avec de gigantesques fleurs artificielles et moussues, poussant dans un bassin ombragé à deux

pas. Un bouillonnement végétal qui côtoie les buissons du jardin potager alentour. Livrée au gré du processus naturel de germination, cette œuvre évolue et se transforme au fil de l’exposition

selon le « laisser-vivre » cher à Michel Blazy. En se développant, les pousses redonnent vie aux balais. Et c’est ainsi que le sorgho redevient jardin.

Éléments biographiques

Né en 1966 à Monaco, Michel Blazy est diplômé de l’Ecole d’art de la Villa Arson à l’âge de 22 ans. Il vit et travaille sur l’île Saint-Denis, en banlieue parisienne. Très tôt, peut-être par

l’influence indirecte de son père, peintre amateur, il affirme son intérêt pour l’art. A la fois fin observateur du réel, du vivant, et critique acerbe de la société de consommation, Michel Blazy

développe une œuvre « organique ». Conçues à partir de matériaux périssables du quotidien, ses sculptures ou installations se transforment au fil de la durée des expositions. La moisissure, la

putréfaction, l’assèchement, la liquéfaction sont les acteurs des fascinantes évolutions qui nous sont révélées. Au plus près des matériaux les plus simples (légumes verts, colle à papier peinte,

croquettes pour chiens...) l’artiste interroge notre monde, entre naturel et artificiel, en livrant ses compositions aux griffes de processus d’altération aussi inéluctables que génialement

incontrôlables.

Repères

1966 Naissance à Monte-Carlo (Monaco) / 1988 École d’art de la Villa Arson, Nice / 1992 Première exposition personnelle, L’Escargorium 1, Galerie Art Concept, Nice / 1997 Exposition collective La

Vie des choses, Musée d’Art Morderne de la Ville de Paris / 2004 Représentant de la création française lors d’un festival à Shanghai / 2006 Exposition collective La Force de l’Art, Grand Palais,

Paris / 2007 Exposition Post Patman II, Palais de Tokyo, Paris / 2008 Nomination au Prix Marcel Duchamp, décerné par l’ADIAF

Shigeko Hirakawa

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 5]()

Du 10 mai au 07 novembre 2012

« L’arbre aux fruits célestes » Arbre à photosynthèse Prés du Goualoup

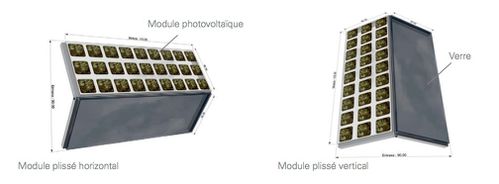

Projet artistique

Les Prés du Goualoup, 10 hectares de parc nouvellement redessinés par Louis Benech, deviennent l’écrin d’une végétation insolite. Le feuillage des arbres y prend des teintes tour à tour blanches,

roses, violettes. Féériques, ces fruits lumineux sont en fait des fruits artificiels imaginés par l’artiste Shigeko Hirakawa. Installés dans les arbres, ils contiennent un pigment photochromique

qui devient violet à la lumière du soleil. Privées de luminosité, ces fleurs ou feuilles artificielles perdent leur couleur pendant la nuit. Cette évolution est également perceptible au fil des

saisons, l’intensité lumineuse variant d’un mois à l’autre. A l’origine de cette création, emblématique du travail de l’artiste, se trouve une réflexion d’ordre écologique. Certaines études

montrent en effet que les arbres souffrent d’une défoliation supérieure à 25% par les effets de la pollution et que certains spécimens affichent une décoloration de leur feuillage supérieure à

10%. Tout en fascinant par leur beauté, les interventions de Shigeko Hiragawa permettent de pointer cette évolution, consécutive à l’impact négatif de l’homme sur une nature qui le fait pourtant

rêver.

Éléments biographiques

Japonaise d’origine, Shigeko Hirakawa vit et travaille en France depuis 1983. Diplômée de Tokyo Geijutsu Daigaku (beaux-arts et musique) de Tokyo, puis élève d’Olivier Debré à l’Ecole Nationale

Supérieure des Beaux-Arts de Paris, elle embrasse tout d’abord une démarche de peintre qui lui valut notamment d’être primée en 1989 par le prix Adam – Salon de la jeune peinture (Grand Palais).

Plaçant la relation de l’homme et de la nature au cœur de sa réflexion, l’artiste s’exprime bientôt sous une forme différente, proche du Land Art. Ses installations associent naturel et

artificiel dans une interaction permanente : ainsi, la lumière du soleil, l’eau ou l’air viennent transformer la matière, qui elle-même modifie le paysage et la perception que le public peut en

avoir.

Repères

1953 Naissance à Fukuyoka (Japon) / 1983-1986 Elève d’Olivier Debré à l’ENS des Beaux-Arts de Paris / 1992 Commande publique de la Région île-de-France : Flotte île / 1995 Exposition Décoloration

torique, GEDOK, Freiburg, Allemagne / 2005 Exposition Air, poumon, Centre Minier de Lewarde / 2006 Exposition Espaces poétiques, Château de Jehay, Belgique / 2010 Exposition Arc-en-ciel de

l’humanité, Maison des Arts d’Antony

Samuel Rousseau

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 6]()

Du 06 avril au 07 novembre 2012

« Arbre et son ombre »

Château

Projet artistique

L’installation vidéo de Samuel Rousseau, Arbre et son ombre, célèbre le renouvellement permanent de la nature, la force et la fragilité des arbres et l’éternel retour de la végétation. Véritable

prouesse technique, cette composition associe le tronc d’un châtaignier et la vidéo. Alors que l’arbre, privé de sève, de branches et de feuilles trône dans la salle, il suffit de 13 minutes

(durée de la vidéo, projetée en boucle) pour lui faire revivre le cycle des saisons, sous l’œil étonné du visiteur médusé. Dessinées avec précision, des branches et des feuilles sont projetées

sur le mur, comme une ombre portée, et habillent peu à peu l’écorce. Du bourgeonnement à la chute automnale, ce feuillage « numérique » donne vie à l’arbre devenu immortel et fascine le visiteur.

Éléments biographiques

Installé à Grenoble, ce marseillais d’origine échappe à toute catégorisation, et il en est fier. Passionné de sciences, virtuose de la programmation informatique, il imagine des œuvres empruntes

tout à la fois d’humour et de poésie. Si l’objet oublié, le rebus, sont au centre de son œuvre, c’est pour en faire le support d’une interrogation globale au sujet de notre société et ses modes

de consommation, mais aussi, un pas plus loin, sur la fragilité de l’individu, le mal-être. Urbanisme, architecture et culture populaire sont ainsi des sujets récurrents : « Je m’intéresse à

l’âme des gens et, à cette fin, j’utilise de plus en plus la poésie et l’humour. La poésie transcende et l’humour permet de poser des questions sociétales assez graves. » (Extrait de l’interview

avec Elisa Fedeli, 2011). Les œuvres sont alors pensées avec une extrême complexité de conception – tant conceptuelle que technique – qui sait se dissimuler pour ne laisser paraître que la

légèreté au profit d’une rencontre artistique.

Repères

1971 Naissance à Marseille / 1999 Exposition collective Fractal pacsing musik, Soirées nomades, Fondation Cartier, Paris / 2005 Exposition collective au Festival international d’art de Pyong

Taek, Coré / 2007 Installation Jardins nomades, Rotonde 1, Luxembourg capitale européenne de la culture / 2007 Géant, installation vidéo sur la façade de la Gaité Lyrique, Nuit Blanche, Paris /

2010 Exposition personnelle, Fondation Salomon / 2011 Nomination pour le Prix Marcel Duchamp, ADIAF, Paris

La photographie

Consacrée au thème du paysage et de la nature, chacune des expositions de photographies qui prend place au Domaine de Chaumont-sur-Loire explore l’univers d’un artiste connu ou en devenir.

Présentés dans les galeries du Château, mais aussi dans la Galerie du Fenil, cinq nouveaux ensembles d’œuvres sont à découvrir. Ils sont signés Darren Almond, Alex MacLean, Eric Poitevin, Gilles

Walusinski et Brigitte Olivier. En 2012, le Domaine s’associe également à l’opération Songe d’une nuit d’été, menée conjointement par les FRAC Pays de la Loire, Centre et Poitou-Charentes, en

exposant les œuvres de Patrick Tosani, Tania Mouraud et Jean-Luc Moulène.

Darren Almond

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 7]()

Du 06 avril au 07 novembre 2012 « Fullmoon », Galeries du Château et

« Night+fog », Galerie du Porc Epic

Projet artistique

Sur les deux grandes séries photographiques, présentées dans les galeries du Château, l’artiste britannique Darren Almond propose une réflexion sur les notions de mémoire – individuelle et

historique - , de temps et de durée.

Dans Fullmoon, l’artiste utilise le paysage comme sujet principal. Ponctuée de multiples références à la peinture (Constable, Turner, Talbot, Friedrich, etc.), cette série de clichés pris en

pleine nuit, exposés à la lumière lunaire pendant 15 minutes, livre des images insolites, étonnamment lumineuses et d’un exceptionnel pouvoir poétique.

La série Night+Fog, a quant à elle été réalisée dans les plaines glacées de Sibérie septentrionale. Les dizaines de photographies qui constituent la série montrent des forêts pétrifiées, des

arbres carbonisés et austères, dont la ligne se dessine sur des paysages de neige, vierges en apparence de toute trace d’humanité.

Éléments biographiques

S’il est né au Royaume-Uni au début des années 1970, c’est cependant à l’étranger que Darren Almond trouve la source de son inspiration. Familier de techniques aussi diverses que l’installation,

la sculpture ou la photographie, l’artiste n’a de cesse d’interroger notre rapport au temps, à la mémoire, questionnant la matérialisation possible du phénomène de durée. Les contrées lointaines,

parfois difficilement accessibles à l’instar de la source du Nil ou des plaines de Sibérie lui permettent notamment de saisir des paysages vierges, comme hors du temps. Depuis 1998, Darren Almond

compose également une série de photographies non moins saisissante : Fullmoon, dont certaines œuvres seront exposées en 2012 au Domaine de Chaumont-sur-Loire.

Repères

1971 Naissance à Wiggan, Angleterre / 1995 Exposition KN120, Great Western Studios, Londres, Angleterre / 2001 Expositon Darren Almond : Night as Day, Tate Britain, Londres, Angleterre / 1997

Exposition Institute of Contemporary Arts, Londres, Angleterre / 2002 Exposition A, National Theatre, Londres, Angleterre / 2003 Exposition Darren Almond : Full Moon, Sommer Contemporary Art, Tel

Aviv, Israël / 2005 Nomination au Turner Prize / 2010 The Principle of Moments White Cube Mason’s Yard / 2011 Exposition individuelle ... between here and the surface of the moon, FRAC Auvergne

Alex MacLean

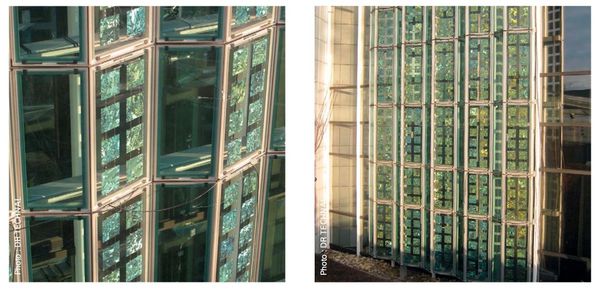

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 8]()

Du 06 avril au 07 novembre 2012

« Sur les toits de New York »

Asinerie

Projet artistique

Les photographies d’Alex MacLean montrent l’étendue du vaste potentiel de toits et de terrasses de New York – la cinquième façade – et les moyens utilisés pour rendre la ville plus vivable au

travers d’exemple existant à Manhattan et dans les quatre arrondissements périphériques. La prise de vue aérienne offre une nouvelle perspective pour apprécier cette seconde vie au-dessus de la

ville, en montrant des modes de vie et d’installation insoupçonnables depuis le sol, ce qui est probablement la raison majeure pour laquelle ces espaces, cachés du regard piétonnier, restent

sous-exploités. Pourtant, la richesse des exemples montrés, depuis les espaces extérieurs paysagers privés et publics, en passant par les premières formes d’agriculture urbaine ou les

installations de toits verts pour lutter contre les aléas du climat, prouvent que la vie sur les toits recèle des possibilités innombrables à penser autrement la vie en ville. Les toits ne sont

pas seulement des lieux de privilège, mais peuvent être aussi aménagés pour accroître la sensibilité des résidents – de New York, mais aussi de tous ceux vivant dans des grandes métropoles – à de

nouveaux modes de vie plus coopératifs et durables.

Éléments biographiques

Photographe et pilote d’avion, Alex MacLean est le fondateur de Landslides, une agence photographique spécialisée dans la photographie aérienne qu’il a créée en 1975 à Boston (Ma) après

l’obtention de son Master d’architecture à l’université de Harvard. Désormais établi comme documentariste des plus fameux architectes et paysagistes américains, MacLean est aussi régulièrement

sollicité par les villes elles-mêmes qui en appellent à son regard critique avant de mettre en œuvre leurs projets de refonte de quartiers, d’anciens espaces industriels ou d’implantation

d’éléments paysagers.

Repères

2001 Exposition Arc en Rêve Centre d’Architecture, Bordeaux / 2002 Les Rencontres d’Arles, Arles / 2003 BETC Euro RSCG et ministère de la Culture et de la Communication / 2006 Exposition, Centre

Pompidou, Paris / 2007 Exposition Italian Atlas, Museum of Art for the XXI Century, Rome, Italie / 2008 Museum of Contemporary Photography, Chicago, USA / 2008 Domaine de Chaumont- sur-Loire /

2010 ERES Stiftung Gallery, Munich, Allemagne

Eric Poitevin

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 9]()

Du 06 avril au 07 novembre 2012 Chambre de la Princesse

Projet artistique

« Le temps n’existe qu’à travers l’expérience des choses... Je serais tenté de penser qu’il n’existe pas en fait. Plus que le temps, c’est l’expérience qui existe. Je crois que l’on est en

modification perpétuelle; nous sommes des récepteurs. » (Fragments d’un abécédaire, extrait d’entretien avec Pascal Convert, 1997). C’est donc une expérience qu’Eric Poitevin propose dans ses

clichés : l’expérience d’une nature saisie avec précaution, précision, et révélant son essence intime. Sous- bois, cours d’eau, végétation humide de pluie et de brouillard sont les acteurs

récurrents que l’artiste aime à convoquer dans ses œuvres. Dans la sélection de photographies présentées à Chaumont-sur-Loire, la nature est partout, semblant devoir être bientôt le théâtre d’un

basculement, d’un événement à venir. Car les images prises en extérieur par Eric Poitevin sont le résultat d’une attente. L’artiste attend le moment juste, qu’il sait saisir pour nous le révéler.

Éléments biographiques

Éric Poitevin est né en 1961. Il vit à Mangiennes, dans un contexte bucolique, proche de celui de son enfance passée dans les sous-bois, les forêts et près des rivières. Thèmes récurrents de son

œuvre, les éléments naturels occupent une place centrale sous des formes diverses : carcasses de chevreuils (1993), crânes « vus de dos » (1994), collection de papillons (1994), ou encore

marécages (1987), sous- bois (1995), chevaux (1999-2000), arbres (1999-2000)... La composition de ses photographies, minutieuse et précise, peut représenter plusieurs mois d’attente et de

préparation. Le choix du sujet comme celui du cadrage, le type de papier comme le mode de tirage : chaque étape compte. De cette rigueur naissent des images où l’essence des choses et des

paysages semble atemporelle, tout à coup saisie dans sa plus intime fragilité. Ses œuvres figurent dans de nombreuses collections publiques et privées comme le Centre Pompidou - Musée national

d’art moderne (Paris), le Fonds National d’Art Contemporain (Paris), le MAMCS (Strasbourg), le MAMCO (Genève), le MUDAM (Luxembourg) ou La Fundaçao de Arte Moderna Contemporanea (Lisbonne).

Repères

1961 naissance à Longuyon / 1989-1990 Pensionnaire de la Villa Médicis / 2004 Exposition personnelle, Frac Île-de- France/Le Plateau, Paris / 2007 Exposition personnelle, Musée de la Chasse et de

la Nature, Paris / 1998 Exposition personnelle, Centre National de la Photographie, Paris / 2006 Zoo, exposition collective, la Centrale électrique, Bruxelles / 2005 Nützlich, Süb und Musca, das

Fotografierte, exposition collective, Museum Folkwang, Essen

Gilles Walusinski

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 10]()

Du 06 avril au 07 novembre 2012

« Regard sur un patrimoine rural : le Périgord en 1979 » Galeries Hautes du Château

Projet artistique

1979 : année du Patrimoine. Pour célébrer l’événement, le Ministère de la Culture lança une commande publique, « Dix photographes pour le Patrimoine ». Gilles Ehrmann, Bernard Descamps ou encore

Willy Ronis furent ainsi sollicités, au même titre que Gilles Walusinski. C’est dans le Périgord que ce dernier choisira de s’immerger, un mois durant, afin de saisir l’essence de cet « archétype

rural français ». Ses photographies en noir et blanc, issues de négatifs réalisés « à la chambre », dépeignent la France profonde aux formats 13 x 18 cm et 10 x 12,5 cm... Une fenêtre sur un

territoire et une histoire où « Les volets des vieilles sont entr’ouverts et veillent sur des places vides. Les enfants sont à l’école, les parents à l’usine, à la ville, les vieux au café, à

l’hospice. Les notables mangent du confit. ». A Chaumont-sur-Loire, plus de vingt ans plus tard, Gilles Walusinski présente des tirages originaux de cette nature habitée. Dans des lieux

symboliques d’un patrimoine à l’époque encore préservé du tourisme, il nous emmène sur les routes de campagne, dans les forêts, les villages, jusqu’à Monpazier, où la photographie de « l’épicerie

générale » n’est pas sans rappeler celle du « Café de France » de Willy Ronis (L’Isle sur la Sorgue). Des paysages intemporels, d’une grande force de suggestion.

Éléments biographiques

Né à Poitiers en 1945, Gilles Walusinski grandit à Paris. C’est à l’âge de 7 ans qu’il reçoit son premier appareil photo, signant ainsi le début d’une carrière entièrement consacrée à cet art.

Ses études scientifiques, qui ne le passionnent guère, lui offrent la possibilité d’assister André Lallemand à l’Observatoire de Paris. Aux côtés de ce génial inventeur, Gilles Walusinski voit

les prémisses de l’invention du photomultiplicateur ou encore de la caméra électronique. En 1967, sa décision est prise : il sera photographe. L’aventure continue en 68, avec la rencontre de

Roger Pic, Robert Doisneau, Jean Lattes, Henri Cartier Bresson dont il devient l’ami. Deux ans plus tard, il devient apprenti de Gilles Ehrmann, obtient ses premiers contrats avant de devenir, en

1979 le collaborateur régulier de la revue l’Architecture Aujourd’hui. Ce fut le début d’une longue série de reportage d’architecture dans lesquels l’artiste fait passer son goût pour le paysage.

Depuis lors, Gilles Walunsinski cultive son activité artistique et son bouillonnement créatif, auxquels s’ajoutent une implication forte non seulement dans la défense des intérêts de la

photographie mais aussi dans celle du patrimoine photographique français.

Repères

1945 Naissance à Poitiers / 1979 « 10 photographes pour le patrimoine », commande du Ministère de la culture / 1982 Collaboration avec Willy Ronis pour la préparation de sa donation / 1991 « Dix

ans après, les libraires » commande du ministère de la Culture et de la Communication, Préface Jack Lang, textes Jean Rouaud / 2001 Nomination en tant que Président de Patrimoine Photographique /

2004 Nomination en tant que vice-président de la Galerie nationale du Jeu de Paume / 2005 Etude photographique des sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour la Direction du Patrimoine

/ 2009 Etat des lieux du site d’Alesia, Conseil Général de la Côte-d’Or

Brigitte Olivier

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 11]()

Du 06 avril au 07 novembre 2012

« Disparition »

Galeries Hautes du Château

Projet artistique

Appareil photographique en main, Brigitte Olivier arpente un terrain en lisière de la côte atlantique. Ce littoral fait partie d’un territoire que l’artiste photographie en tentant régulièrement

de nouvelles lectures de cette géographie en retrait. Elle y décèle les souches de pins tronçonnés à l’initiative des hommes. Ces « vestiges d’une figuration fugitive » sont au cœur de la série

Disparition.

Pour l’artiste, « cette figure quasi abstraite, émouvante et violente, ressurgit du visible dans l’exacte répétition concentrique des coupes, avant de se disperser dans le néant. Elle délimite

son essence, dessine sa forme sans jamais être identique à une autre. Cette approche systématique tient lieu, d’une certaine façon, de portrait. Portraits d’arbres comme lecture de l’âme ou comme

autopsie des signes entre la vie et la mort. Dé-contextualisés mais situés à l’intérieur du silence de l’image, les pins sont regroupés en série, condamnés à exister à nouveau dans une

représentation plastique. ». A la limite de la peinture, les images accumulées de Brigitte Olivier fascinent le regard, évoquant par leur texture les œuvres de « haute pâte » de Jean Fautrier.

Éléments biographiques

Née en 1954, diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, Brigitte Olivier vit et travaille à Romainville. De son père, ostréiculteur sur le Bassin d’Arcachon, elle hérite d’une sensibilité à

la nature et ses éléments. Les territoires qu’elle place au cœur de son travail font l’objet d’une expérimentation physique et sensible. L’artiste y séjourne, s’y déplace, à la recherche d’une

mémoire : celle de l’action de l’Homme sur son environnement. Les séries que Brigitte Olivier nous livre sont alors autant des portraits que des itinéraires. Et si l’homme semble absent de ces

clichés, il en émerge pourtant un portrait en creux, comme une esquisse subtile.

Repères

1954 Naissance à Arcachon / 1999 Résidence à Thouars et exposition à la Chapelle Jeanne D’arc / 2000 Participation aux 13e Rencontres de Solignac / 2007 Résidence en Pays d’Orthe, Conseil Général

des Landes / 2008 Exposition collective au Musée de Marquèze, Parc naturel régional des Landes / 2010 Exposition, Arrêt sur l’image Galerie, Bordeaux / 2011 Exposition collective Autour de la

baie/L’huître dans tous ses états, Les Moyens du bord, Carantec

Tania Mouraud - Jean-Luc Moulène - Patrick Tosani

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 12]()

« Songeries végétales »

Mi-mai à mi-septembre 2012

Exposition présentée dans le cadre de l’opération des FRAC « Songe d’une nuit d’été » Galeries Hautes du Château

Projet artistique

Autour du thème du songe, le FRAC Pays de la Loire, Poitou- Charentes et Centre créent un parcours collectif d’expositions dans plusieurs lieux, tout au long de la Loire. Associé à cet événement,

le Domaine de Chaumont-sur-Loire a le plaisir de présenter une sélection de photographies de Patrick Tosani, Tania Mouraud, Jean-Luc Moulène dans les appartements princiers du Château. «

Songeries végétales » décline les différentes approches et interrogations d’artistes sur le grand mystère du sommeil, cet état qui permet l’émergence d’idées et de visions fantomatiques tour à

tour fascinantes et effrayantes. Le sommeil naturel ou artificiel (l’hypnose, la méditation) qui fait surgir rêves et cauchemars, offre une porte d’accès à l’inconscient, vivier fécond de

l’imaginaire.

En lien avec la thématique « art et nature » développée par le Domaine de Chaumont-sur-Loire, les images sélectionnées ont partie liée au paysage et aux phénomènes naturels.

La pluie seule et la pluie barrée de Patrick Tosani appartiennent à la série Ecriture de pluie. La pluie devient un pur sujet photographique. Les trombes d’eau dressent un rideau derrière lequel

le spectateur ne peut pénétrer. Jouant sur les rapports d’échelle, Patrick Tosani inclut le corps du spectateur comme étant une donnée physique de l’image, lui permettant de « percevoir ce qu’il

ne pourrait voir naturellement. »

Borderland, est une série de photographies de Tania Mouraud prises à la campagne. Entrevues au travers des vitres d’une voiture, elle fixe son attention sur des meules emballées de plastique sur

lesquelles se reflètent les formes environnantes. « En gros plan, au plus près des surfaces réfléchissantes offertes par chaque botte de foin, elle cadre une « toile » abstraite. Au gré des plis

ou des tensions du plastique, les photographies enregistrent de subtiles variations colorées : le blanc des nuages se prolonge dans le bleu du ciel, le vert des prairies se mêle au brun de la

terre. Par moments, entièrement jaune ou vert, le plastique se transmue en sculpture de bronze. Ses œuvres trouvent dans les données matérielles de la peinture la couleur, la touche, la surface

plane - les moyens suffisants pour accomplir leur but: la restitution de la lumière. Le sujet n’est plus qu’un prétexte pour produire des effets lumineux. »

Jean-Luc Moulène pratique la photographie comme un outil d’étude des phénomènes naturels et culturels tels qu’ils ont été redéfinis par le développement de l’industrie, des médias et du commerce.

Il souligne l’écart entre outil et imaginaire pour produire de réelles alternatives poétiques.

Les oœuvres de Jean-Luc Moulène, Patrick Tosani et Tania Mouraud présentées au Domaine de Chaumont-sur- Loire, dans le cadre de cette exposition, sont issues des collections du FRAC

Poitou-Charentes.

Tout le programme de ce parcours est disponible sur www.frac-centre.fr

Éléments biographiques

Jean-Luc Moulène est diplômé en arts plastiques et sciences de l’art (université de la Sorbonne, 1979) et vit à Paris. Son travail a été exposé dans de nombreuses institutions françaises

dont le musée du Louvre, le Jeu de Paume, le musée d’Art Moderne de la Ville de Paris/ARC et le Carré d’art-musée d’Art contemporain à Nîmes. Ses photographies ont également été montrées au

Culturgest de Lisbonne, au C/O de Berlin, au centre d’Art contemporain de Genève ou au Center for Contemporary Art de Kitakyushu (Japon). Il est représenté à Paris par la galerie Chantal Crousel,

à Londres par Thomas Dane Gallery. Son dernier catalogue a été publié à l’automne 2009 par Walther König Verlag.

Patrick Tosani : né en 1954, Patrick Tosani vit et travaille à Paris. Après des études d’architecture, il développe un travail photographique où les questions d’échelle et d’espaces

occupent une place centrale. Le processus photographique, ses potentialités, ses limites, la relation au réel sont constamment interrogées à travers des séries consacrées aux objets, au corps,

aux vêtements... Lauréat du Prix Kodak de la Critique Photographique en 1993 et du Prix Niépce en 1997, il enseigne à l’Ecole nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris depuis 2004.

Tania Mouraud : née en 1942 à Paris. Son œuvre revêt des formes très différentes, tout en restant fondée sur un réel engagement social et un questionnement ontologique ; elle mobilise

chez le spectateur la conscience de soi et du monde dans lequel il se trouve. Autodidacte, elle débute très jeune son parcours artistique avec ses « Initiation rooms », espaces dédiés à

l’introspection. Dans les années 70, elle mêle art et philosophie dans un travail d’abord fondé sur les mots, et développe une démarche photographique. A la fin des années 1990, Tania Mouraud

crée ses premières vidéos avant de toucher au domaine du son. Après des concerts avec le groupe Unité de Production qu’elle fonde en 2002, Tania Mouraud se lance aujourd’hui dans des performances

live en solo. Ses récentes installations vidéo, dont le son scelle la puissance, marquent un nouveau tournant dans son œuvre.

En 2009, Tania Mouraud est nommée au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite.

Installations pérennes

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 13]()

Monumentales ou secrètes, toujours subtilement liées au paysage, les interventions des artistes contemporains invités au Domaine de Chaumont-sur-Loire sont visibles pour une période d’une saison,

d’avril à novembre. Certaines d’entre elles s’inscrivent cependant à plus long terme dans le parcours des visiteurs du Domaine. Parmi elles, on retrouve les installations imaginées par Anne et

Patrick Poirier, Bob Verschueren, François Méchain, Erik Samakh, Rainer Gross, Patrick Blanc, Luzia Simons et Tadashi Kawamata.

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 14]()

Dominique Bailly L’abri, Château d’Eau Dominique Bailly, née à Paris en 1949, est sculpteur. Elle vit et travaille à Paris et en Touraine. Œuvrant à la frontière entre la sculpture et le

paysagisme, elle fait partie du petit nombre d’artistes français qui travaillent dans un champ plus largement représenté aux Etats-Unis, en Angleterre ou en Allemagne.

Patrick Blanc Spirale végétale, Cour des Ecuries Botaniste, chercheur au CNRS, docteur ès sciences et lauréat de l’académie des sciences, Patrick Blanc parcourt les forêts tropicales depuis l’âge

de 19 ans. Inventeur des murs végétaux, il propose une création inédite à Chaumont-sur- Loire, aux limites de l’art et de la botanique. Inventant une structure nouvelle, feuille géante

s’enroulant sur elle-même jusqu’à constituer une grotte secrète, ouverte sur le ciel, le botaniste a voulu développer différents biotopes, par un jeu de pliures, donnant lieu à différentes

expositions lumineuses.

Rainer Gross Toi(t) en perspective et Toi(t) à terre, Parc du Château Né en 1953 à Berlin et installé en Belgique, Rainer Gross a débuté son travail artistique en tant que sculpteur sur pierre

avant de se consacrer au bois à partir du milieu des années 1990. Mettant en scène des processus vivants, changeants et éphémères, Rainer Gross réalise des installations aux formes fluides,

tantôt graphiques, tantôt organiques.

Erik Samakh Lucioles, Parc du Château Né en 1959 à Saint-Georges-de-Didonne, Erik Samakh a commencé, en véritable pionnier, à recourir à l’informatique et à l’électronique dans les années 1980

pour créer des installations sensibles à leur milieu et au comportement du public. Depuis le 1er juillet 2008, l’une de ses installations lumineuses occupe le Parc du Château. Composée «

d’éclaireuses », suspendues dans les grands arbres du parc, elles se chargent au soleil et émettent une lumière scintillante à la tombée de la nuit. Les lucioles d’Erik Samakh ont été présentées

lors d‘une installation spectaculaire dans le cadre de la nuit blanche 2010.

Tadashi Kawamata Promontoire sur la Loire, Parc du Château Né en 1953 sur l’île japonaise de Hokkaido, Tadashi Kawamata est diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Tokyo. C’est à partir du bois, son

matériau de prédilection qu’il conçoit des installations monumentales dans le monde entier. Sa démarche propose une expérimentation collective, une manière d’interroger les relations humaines,

leur contexte social. A Chaumont, il crée en 2011 l’installation « Promontoire sur la Loire » et offre une vue spectaculaire et insolite sur le fleuve et ses rives, classées au Patrimoine Mondial

de l’Unesco.

François Méchain L’Arbre aux Echelles, Parc du Château Sculpteur et photographe né en 1948 à Varaize, François Méchain intervient en pleine nature dans la lignée du Land Art. Référence au roman

d’Italo Calvino, « Le baron perché », dont le héros se réfugiait dans les arbres pour échapper aux contraintes de la vie ordinaire, « L’Arbre aux échelles » qu’il installe dans le Parc du Château

est une invitation poétique à regarder le monde d’un autre point de vue, de plus loin, de plus haut. Sur un seul et même arbre, il déroule une multitude d’échelles oscillant légèrement avec le

vent.

Anne et Patrick Poirier Capella dans la clairière, Bosquet du Parc / Lieu de rêve, Esplanade de la Loire / L’œil de l’Oubli, Glacière du Vallon des Brumes Anne Poirier est née le 31 mars 1941 à

Marseille et Patrick Poirier le 5 mai 1942àNantes.Ilsdemeurentaujourd’huiàLourmarindansleVaucluse. A Chaumont, trois de leurs œuvres s’inscrivent avec subtilité dans le paysage du parc. Blocs de

granit sculptés ou gravés sont la trace factice de recherches archéologiques, et racontent une histoire aux promeneurs qui les découvrent, pris dans le lierre et les buissons.

Luzia Simons Stockage, Château Née en1953 à Quixadà, Cearà (Brésil), Luzia Simons vit et travaille à Berlin et Stuttgart (Allemagne). Les œuvres qu’elle développe à Chaumont proposent un voyage

dans la couleur à travers une série de scannogrammes grand format de tulipes dépixélisées et repixélisées. Il ne s’agit pas de scanner des reproductions de tulipes, mais bel et bien de scanner

les fleurs elles-mêmes. Les motifs sont fragmentés, ultra précis dans le détail et agrandis jusqu’à l’inconcevable.

Bob Verschueren Installation II/10 - Réflexion, Pédiluve de la Ferme Bob Verschueren est un artiste plasticien autodidacte, né à Etterbeek en Belgique en 1945. Auteur de multiples installations

végétales, il utilise à Chaumont des éléments végétaux trouvés sur place. Deux arbres déracinés sont superposés dans le Pédiluve invitent à la méditation sur la passion destructrice des hommes.

![CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 Chaumont 15]()

Informations pratiques

Domaine de Chaumont-sur-Loire

Etablissement Public de Coopération Culturelle créé par la Région Centre et la Commune de Chaumont-sur-Loire

41150 Chaumont-sur-Loire

tél:0254209922

fax : 02 54 20 99 24

contact@domaine-chaumont.fr

www.domaine-chaumont.fr

Tarifs

![« Jardins des délices, jardins des délires » F-copie-30]()

Entrée gratuite jusqu’à 6 ans 1 Ce billet vous permet de visiter la totalité du Domaine: Festival des Jardins, Château, Ecuries et Parc 2 Ce tarif comprend la visite du Festival des Jardins et du

Parc. Il ne permet pas la visite du Château et des Ecuries 3 Ce tarif comprend la visite du Château, des Ecuries et du Parc. Il ne permet pas la visite du Festival des Jardins

Carte Pass : 35,00 euros par an, visitez en journée autant de fois que vous le souhaitez le Festival International des Jardins, le Centre d’Arts etdeNatureetleChâteau

(supplémentpourlesmanifestationsnocturnesetles«Splendeursd’Automne»).

2. Horaires

Le Festival International des Jardins est ouvert tous les jours du 25 avril au 21 octobre 2012, de 10h00 à 20h00 (horaires variables selon les saisons) La visite guidée d’une sélection de jardins

dure environ 1h15. La visite libre nécessite 2 heures.

Le Château et le Parc sont ouverts toute l’année, les expositions du 06 avril au 07 novembre 2012. A partir d’avril, le Château est ouvert de 10h00 à 18h00 (horaires variables selon les saisons).

Visites libres, visites guidées.

3. Accès

Chaumont-sur-Loire est situé entre Blois et Tours, à 185 km de Paris. Autoroute A10 et A85, sortie Blois ou Amboise.

Nombreux trains chaque jour sur la ligne Paris Austerlitz - Orléans - Tours, arrêt à Onzain.

Habitat groupé, un art de vivre indépendant pour vivre ensemble… Le Village Vertical à Villeurbanne

Habitat groupé, un art de vivre indépendant pour vivre ensemble… Le Village Vertical à Villeurbanne

CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 AU DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

CENTRE D’ARTS ET DE NATURE 2012 AU DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE

Un nouvel agrément pour un

dispositif de phytoépuration, Aquatiris et son « Jardi-assainissement FV+FH pour 5 EH » !

Un nouvel agrément pour un

dispositif de phytoépuration, Aquatiris et son « Jardi-assainissement FV+FH pour 5 EH » !

Un

Data Center innovant, Marilyn à la Cité Descartes

Un

Data Center innovant, Marilyn à la Cité Descartes

Vauban - La sueur épargne le sang – Arte - Samedi 10 mars

2012 – 20h45

Vauban - La sueur épargne le sang – Arte - Samedi 10 mars

2012 – 20h45

Conceptuel le Projet ressources de Technal et de Jacques Ferrier Architectures …

Conceptuel le Projet ressources de Technal et de Jacques Ferrier Architectures …

Pensée

du Jour

Pensée

du Jour

Quel Bilan pour les filières

photovoltaïque et éolien ?

Quel Bilan pour les filières

photovoltaïque et éolien ?

Une enquête de sciences participatives : Missions printemps

Une enquête de sciences participatives : Missions printemps

Royal de Luxe 2001-2011 – Jean-Luc Courcoult – Odile Quirot

Royal de Luxe 2001-2011 – Jean-Luc Courcoult – Odile Quirot Descente

interdite - Wild war -

Descente

interdite - Wild war -  José María Sert, le Titan à l’œuvre (1874-1945) – 8 mars au 5 août 2012, au Petit Palais

José María Sert, le Titan à l’œuvre (1874-1945) – 8 mars au 5 août 2012, au Petit Palais

Pensée du Jour

Pensée du Jour

Les HLM

et les Français et 10 idées reçues …

Les HLM

et les Français et 10 idées reçues …

30 millions de lampes collectées par Récylum en

2011

30 millions de lampes collectées par Récylum en

2011

Bientôt un forage de prospection au large de la réserve naturelle de

la presqu'île de Scandola ????

Bientôt un forage de prospection au large de la réserve naturelle de

la presqu'île de Scandola ????

Céquami au Salon Rénover 2012 ‐ les 16, 17 et 18 mars

2012 – Paris Porte de Versailles

Céquami au Salon Rénover 2012 ‐ les 16, 17 et 18 mars

2012 – Paris Porte de Versailles

Salon Natura du 23 au 26 mars – La

Trocardière - Rezé

Salon Natura du 23 au 26 mars – La

Trocardière - Rezé