![Foire-de-Paris-2012.jpg]() LA FOIRE DE PARIS 2011 - DU 27 AVRIL AU 8 MAI 2012

LA FOIRE DE PARIS 2011 - DU 27 AVRIL AU 8 MAI 2012

SOUS LE SIGNE DE LA JOIE

La Foire de Paris place la joie au cœur de sa 108e édition : une thématique « happy », en symbiose avec l’événement commercial le plus

festif et convivial d’Europe, véritable référence dans son domaine. Cet immense terrain de jeu et de découvertes de 220 000 m2 ouvrira ses portes pour 12

jours de fête, du 27 avril au 8 mai. Pas moins de 3 400 exposants et marques attendent les 700 000 visiteurs curieux, qui se pressent chaque année dans les trois univers de consommation dédiés :

« Maison et Environnement », « Cultures du Monde » et « Bien-être & Loisirs ». Les mots clés de l’édition 2012 : couleurs, dépaysement, enthousiasme, optimisme,

innovations, plaisirs, découvertes, surprises et inspiration !

Chaque année, la Foire de Paris se renouvelle et met tout en œuvre pour que ses visiteurs vivent un grand moment de fête

et de shopping malin !

Des efforts récompensés, puisque le public de la Foire est fidèle avec 92%1 de visiteurs satisfaits. La Foire de Paris demeure

ainsi la manifestation référente en matière d’art de vivre.

Par ailleurs, elle attire autant d’hommes (51%) que de femmes (49%)1, majoritairement âgés de 35 ans et plus (75%)1.

65% viennent pour découvrir des nouveautés et 61% s’y rendent pour se promener et passer un bon moment1. Sans oublier que 80% des visiteurs réalisent au moins un achat.

Foire de Paris édition 2012

Un véritable hymne à la joie !

Succès des comédies au cinéma, multiplication des flash mobs, engouement pour les ateliers du rire, plaisir du « fait maison »... : la joie, l’optimisme et

l’enthousiasme sont dans l’air du temps.

Toujours dans la tendance, la Foire de Paris, telle une énorme « boîte à joie », ouvre ses portes et diffuse son influence positive dans tous les secteurs de l’art

de vivre à travers des animations, une offre de produits et d’équipements utiles et efficaces et des conseils personnalisés pour un quotidien plus agréable.

Aux côtés des organisateurs, les exposants et partenaires font de cette nouvelle édition un moment festif. Déclinée en plusieurs espaces de jubilation, la Foire de

Paris propose ainsi une immersion totale dans la joie, à l’image d’une friandise géante à croquer sans modération !

UNE ALLÉE CENTRALE HAUTE EN COULEURS

A peine auront-ils franchi les portes de la Foire de Paris, que les visiteurs se sentiront immédiatement imprégnés de l’ambiance festive qui règne sur cette

108e édition. Motifs arlequin, sucres d’orge,

Candy Box et ballons multicolores laissent éclater la joie dans une multitude de matières et de formes. Un accueil tout en légèreté, imaginé et conçu par le studio

Benjamin Poulanges. De quoi donner envie de voir la vie en rose bonbon et de poursuivre le voyage avec le sourire !

HAPPY PARADE

C’est incontestablement l’un des rendez-vous les plus attendus et appréciés de la Foire de Paris. La grande parade réunit environ 300 à

400 personnes par défilé, s’annonçant cette année plus féerique et magique que jamais. De Venise à l’Île-de-France, en passant par Trinidad et les Antilles : 2

heures d’un joyeux charivari, peuplé de créatures fantastiques, de costumes époustouflants et de masques

étincelants pour danser, s’extasier et rêver !

Où ? Départ devant la scène de l’allée centrale Quand ? Les week-ends et jours fériés à partir de 14h15

FESTIVAL TROPIQUES EN FÊTE :

La joie exulte sous le soleil

Pour sa 11e édition, le festival Tropiques en Fête, qui rend hommage aux artistes de l’outre-mer et des îles tropicales, fera

vibrer la Foire de Paris avec 55 spectacles et concerts gratuits live. Une programmation ensoleillée sous le signe de la joie, rythmée par des répertoires variés (tamou- ré, gwo ka, maloya,

biguine, zouk, reggaetown, samba...) et des voix envoûtantes, à l’image de celle de Loalwa Braz, leader charismatique du groupe Kaoma et interprète de la célébrissime Lambada.

Où ? Sur la scène devant le Pavillon 4 Quand ? Tous les jours de 11h à 19h

HAPPY POP NIGHT

Un spectacle de folie en fluo

Paillettes, boucles d’oreilles en plastique fluo, tee-shirts flashy... La nocturne de la Foire de Paris s’annonce Happy ! Une soirée revival, sur le thème des années

80-90, qui bénéficie d’une programmation électrisante. Le groupe « Kid Creole and the Coconuts » viendra ainsi faire vibrer la scène de la Happy Pop Night, suivi de DJ Zebra qui prendra les

commandes des platines pour un mix live euphorisant. De quoi réveiller et faire danser la Foire ! En partenariat avec France Bleu - 107.1.

Où ? Allée centrale - sur la scène Quand ? Le vendredi 4 mai à partir de 20h

HAPPY GARDEN

Déambulation récréative au pays des merveilles

On entre dans ce jardin en sautant à pieds joints ! Ludique et fantasque, le Happy Garden a été pensé par Pierre Alexandre Risser, paysagiste renommé, transformé

pour l’occasion en « chapelier fou ». Un retour en enfance où l’on respire l’odeur des fleurs, où l’on sème de petits cailloux derrière soi, où l’on retrouve ses 10 ans dans les cabanes. Au cœur

de la Foire, le Happy Garden est une parenthèse joyeuse et décalée de 250 m2, véritable remède anti-morosité.

Des ateliers de jardinage sont mis en place pour ceux qui souhaitent se mettre au vert.

Où ? Péristyle du Pavillon 1

HAPPY CUISINE

ATELIERS « SALÉ DÉCALÉ »

Quand la gastronomie met en scène les joies de l’enfance

L’atelier des Chefs, pour cette nouvelle édition, propose des ateliers décalés, détournant contenants et contenus : gourde de tomates aux épices, l’œuf dans l’œuf,

sardine dans sa conserve... Des ateliers pour 10 personnes, d’une durée de 20 minutes chacun, pour partir à la découverte d’une cuisine amusante et originale.

Où ? Pavillon 7/2 - Stand D31

ATELIERS « MANÈGE EN CUISINE »

Un tourbillon de saveurs

Haut de Forme (l’Académie de l’Art de Vivre) et Chef Martial proposent une animation étourdissante avec le « Manège en Cuisine ». Dans un décor pop et gourmand, ces

ateliers culinaires aux noms évocateurs – Bubble Fever, Youpi Whoopie Pies ou encore Bonbons en Folie – encouragent les participants à revisiter desserts et boissons sucrées dans une ambiance

très festive. Des animations délicieusement adulescentes, qui se succèdent toutes les heures.

Où ? Pavillon 5/2 / stand E120

HAPPY CONSEILS

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CUISINE À LA PLANCHA Une compétition qui réveille le goût

La seconde édition du Championnat de France de cuisine à la plancha, met cette année le Pays Basque à l’honneur. Sous l’impulsion du chef Alain Darroze, Président de

la Fédération Française de la Cuisine à la Plancha, cette compétition valorise un mode de cuisson authentique, qui respecte les aliments et réveille leur goût. La Foire de Paris reçoit cette

année l’ensemble des phases finales du championnat, des huitièmes jusqu’à la finale, qui se déroulera le 8 mai. Les visiteurs pourront aussi à leur tour s’amuser derrière les fourneaux lors de

sessions quotidiennes d’une heure et demie à 15h30 et 17h. Des stars viendront également s’essayer à ce mode de cuisson lors d’une animation exceptionnelle.

Où ? Pavillon 1 - Stand F004

CONSEILS D’EXPERTS

Des idées utiles pour améliorer son quotidien

Depuis de nombreuses années, la Foire de Paris offre à ses visiteurs l’opportunité de bénéficier gracieusement de nombreux conseils utiles, concrets, délivrés par

des professionnels, sur les problématiques du quo- tidien.

Les experts habitat : Un environnement de salons et produits, propice aux questions concrètes des visiteurs sur leurs projets de rénovation, d’embellissement de leur

habitat et d’amélioration de leur conditions de vie.

-Construction/Rénovation/Agrandissement/Architecture. - Recherches d’un artisan, experts d’un savoir-faire spécifique. - Décoration/ Mise en couleurs/ Gain de place

/ Optimisation d’un bien immobilier à vendre (Home Staging)/ Optimisation du rangement de l’espace intérieur (home organizing ) Les experts de la médiation : Contentieux, litiges : conseils en

négo- ciation constructive des médiateurs professionnels présents sous l’égide delaChambreProfessionnelledelaMédiationetNégociation(CPMN). Les experts « Co » : de nouveaux modes de vie Un

contexte économique difficile favorise souvent le développement de nouveaux modes de vie et les initiatives pertinentes tournées vers le

partage,l’entraide,lamutualisation,laconvivialité,pouroptimiserlequotidien. - Colocation sénior/étudiant. - L’échange de biens,

de services, de savoir-faire.

- Le Coworking : espace de travail partagé. - Le homesitting : un échange de services entre particuliers.

Où ? Pavillon 7/2

ATELIERS DE BRICOLAGE

l’Académie du Bricoleur assurera plus de 60 ateliers de bricolage. Première école de bricolage en France, L’Académie du Bricoleur propose une nouvelle génération de

cours de qualité :pluspratiques,plusconcrets,adaptésàtous,encadrés par des professionnels. En direct de la Foire de Paris, des ateliers gratuits, ludiques, dynamiques, pédagogiques, pour mettre

en confiance et rendre autonomes messieurs, mesdames, débutants ou passionnés.

Où ? Pavillon 6 APPART À PART

L’exposition APPART à PART, portée par le Conseil Général du Bas Rhin, se penche sur la question souvent délicate de l’habitat adapté aux séniors et aux personnes

dépendantes. Organisés autour de 3 thèmes : sécurisation du foyer, bien- être et vie facilitée, ce sont 11 espaces mis en scène qui présenteront produits et équipements innovants. La joie pour

nos séniors n’est-elle pas de pouvoir rester chez soi en toute sécurité et le plus longtemps possible ?

Le Grand Prix de l’Innovation

Les nouveautés de demain en exclusivité

• Rendez-vous incontournable, la 7ème édition du Grand Prix de l’Innovation 2011 présente en avant-première, une vingtaine de

nouveautés en électroménager, cuisine et salle de bains.

Le jury, réunit le 27 avril, présidé par Brigitte Kahane*, a pour mission de désigner les 4 lauréats, dans les catégories technologie, design et éco-conception et un

prix spécial du jury. Le Grand Prix de l’Innovation récompense le « must » en matière de design, de technicité, de confort et de gain de temps.

Cette édition est mise en lumière sur une scène de 200m2 aux couleurs et motifs vintage. Où : Salon Cuisine, salle de bains

& électroménager Pavillon 7 niveau 2

Le Podium Jard’innov’

Les dernières tendances jardin

• S’il y a un domaine où le slow s’impose naturellement, c’est bien le jardin. Qu’il soit balcon, terrasse ou jardin plus classique.

39% des Français pratiquent le jardinage (enquête GIFAM/TNS).

La Foire de Paris 2012 présente les lauréats du Concours Jard’innov’ 2012. Ce podium est une vitrine des innovations en matières de végétaux, de traitements,

d’équipements, d’ameublement et de décoration, de piscine et de spas ... Il réunit les lauréats des 13 catégories, choisis par les professionnels de la distribution et par la presse, parmi les

101 produits mis en compétition.

Organisé par le Groupe J*, ce concours récompense les innovations les plus marquantes de la saison 2011/2012.

A leur côté sont également présentés les Eco Trophées 2010 récompensant les 6 meilleurs éco-produits et démarches environnementales des univers jardin, fleuristerie

et animalerie.

Où : Salon du Jardin - Pavillon 1

Maison & environnement

Etre bien chez soi, on y aspire tous... Adeptes du cocooning, du feng-shui, de la déco écolo, du design solidaire et bien sûr du slow design, nouvelle manière de

penser sa décoration : l’univers Maison & environnement est fait pour vous !

Il rassemble certainement les plus créatifs, les inventeurs les plus étonnants pour proposer au public 1001 idées dans le but d’améliorer son quotidien :

construction et rénovation, énergies nouvelles, cuisines, salles de bains et électroménager, piscine, ... tout y est pour faire de son intérieur et de son extérieur un véritable nid de

bien-être.

Priorité cette année à l’écologie et l’esthétisme ! Le slow design par exemple, en réaction à l’invasion d’objets déco standardisés, soutient la création des objets

uniques, en édition limitée, les objets faits à la main, le recyclage des matériaux ou leur utilisation encourageant le développement durable, l’utilisation de techniques traditionnelles.

Cuisine, salle de bains & électroménager : un concentré d’innovations et de bonnes idées

Plus grand show-room d’Europe, l’espace Cuisine, salle de bains & électroménager s’expose sur 22 000 m2 au sein du

Pavillon 1.

180 exposants leaders du marché (cuisines équipées, salles de bains, gros et petit électroménager) représentent les marques les plus prestigieuses et proposent une

offre unique.

Un must pour découvrir : l’électroménager « green » avec ses « programmes » sprint qui font gagner du temps intelligemment, les équipements design et écolo, les

cuisines de demain où riment bien-être et astuces...

« GRAND PRIX DE L’INNOVATION » : PLACE A l’INNOVATION... EN AVANT PREMIERE

Pour la sixième année consécutive, la Foire de Paris met en lumière une vingtaine de nouveautés lauréates du Grand Prix de l’Innovation. En avant-première, les

dernières nouveautés en cuisine, salle de bains et électroménager privilégiant gain de temps, respect de l’environnement, facilité d’utilisation.

Environnement vintage, couleurs chaudes, parcours simple et ouvert, la Foire de Paris a imaginé un écrin de sérénité pour mieux apprécier cette sélection. PAVILLON

1

Cheminée : créatrice d’ambiance

Au sein du Pavillon 1, le salon Cheminée réunit 45 exposants en cheminées, poêles à bois, inserts, répartis sur 9 000 m2.

Ce salon s’impose comme une référence, avec la présence d’acteurs majeurs et une offre produits la plus vaste.

Cheminée nomade ou 100% écologique, extincteur design,... l’hiver sera slow au coin de la cheminée ! PAVILLON 1

Construction & rénovation ‘bâtiment’ : le bâtiment à l’heure de l’éco-construction

Symbiose des tendances les plus actuelles et des innovations les plus performantes pour répondre aux nouveaux modes de vie des consommateurs, le salon Construction

& rénovation ‘bâtiment’, implanté au sein du Pavillon 1, présente 170 exposants sur plus de 10 000 m2.

Échantillon représentatif des secteurs du bâtiment – éco-construction, immobilier, matériaux-isolation cloisonnement, menuiseries extérieures-intérieures,

revêtements et décoration, sécurité et protection, organismes professionnels et d’information – le salon apporte les réponses à tous les projets de construction, de rénovation, de travaux et

d’habitat.

Le linoléum (antibactérien) renait, le stratifié se clipse, les panneaux architecturaux se font translucides, la cotte de maille, le liège, le bois ou la terre cuite

reviennent en force : cap sur une maison verte et tendance avec des matériaux écolo ou durables. PAVILLON 1

Construction & rénovation ‘énergétique’ : un salon HQE

Au sein du Pavillon 2 sur 17 000 m2, 90 exposants présentent une offre large et diversifiée pour améliorer les performances

énergétiques de l’habitat.

L’occasion de rencontrer les acteurs majeurs des différents secteurs : chauffage traditionnel, solaire, éolien, photovoltaïque, climatisation, traitement de l’eau et

géothermie. Mais aussi une large offre en matière d’isolation et de menuiserie extérieure.

Du radiateur intelligent au chauffe-eau thermodynamique, c’est sans aucun doute un salon source d’énergies ! PAVILLON 7 niveau 3

Véranda : un espace en pleine lumière

Au sein du pavillon 2 niveau 2 un univers intégralement dédié à la véranda, pièce slow par excellence. Des systèmes d’isolation innovants ont permis de faire de

cette « pièce en plus » un véritable lieu de vie en toute saison. Jardin d’hiver, pièce fraîcheur l’été, la véranda se prête à toutes les interprétations et les rêveries.

Modulable à souhait, de 20 m2 en moyenne, de style victorien, asymétrique, classique ou design, en aluminium, en pvc, en acier

ou en bois, la véranda permet de s’évader du quotidien, de s’offrir du temps pour lire, se reposer, s’isoler ou recevoir dans un cadre atypique.

A découvrir les dernières tendances, notamment l’éco-véranda. PAVILLON 1

Jardin : quand la déco « jardine »

16 000 m2, 120 exposants leaders du secteur : c’est le salon Jardin !

Mobilier, décoration et équipements extérieurs, barbecue, motoculture et outillage, préparation et entretien : ode slow à l’outdoor-indoor très attendu par le

consommateur en quête de nature et préoccupé d’environnement. Relaxant, épuré, convivial, aquatique, design, sauvage, graphique, exotique, baroque, minimaliste, ... le jardin est un terrain de

jeu infini.

Un jardin slow ? En 2011, bienvenue dans l’ère du slacking : l’art de s’affaler avec élégance, de s’initier à une paresse constructive ! On s’enfonce dans du

moelleux : poufs, poires, plaids aux coloris vivifiants. Sous la slow attitude, teck et palissandre sont de rigueur. Lanternes, photophores, bougeoirs extérieurs, bougies d’ambiance : la touche

finale pour un cadre qui invite à prendre soin de soi, à prendre le temps... au jardin tout simplement.

Au cœur du salon, le podium Jard’Innov’ avec ses animations et ses espaces Slow pour découvrir les treize nouveautés dédiées au jardin et les produits de jardinage

récompensés par les Eco’Trophées. PAVILLON 31

Piscine : à chacun son bassin

Sur 12 000 m2 et avec plus de 50 exposants au sein du Pavillon 3, le salon piscine fait la part belle aux produits high-tech,

esthétiques et respectueux de l’environnement. Reflet des dernières innovations, vitrine des grandes marques et des réseaux, le salon offre un large panel de solutions, de la piscine hors sol à

la piscine enterrée avec abris. Sans oublier le spa, le sauna ou le hammam.

Près d’un million et demi de piscines en France : le parc a doublé en 10 ans !*

Démocratisée, elle est considérée comme une source de bien-être à domicile ainsi qu’un moyen de valoriser son patrimoine immobilier. Les bassins s’affranchissent de

la forme rectangulaire traditionnelle pour offrir des proportions et des formes adaptées aux souhaits et aux budgets de chacun.

Minipiscines, bassins XS, couloirs de nage, piscines aux formes libres, piscines naturelles, personnalisation du liner, piscines à variations chromatiques,

surveillance du bassin à distance, spa éco-citoyen : plongez, savourez !

PAVILLON 1

Image et son : espace zen pour innovations technologiques

Implanté au sein du Pavillon 7, sur 2 400 m2, le salon Image et son est le seul salon grand public où les visiteurs peuvent

venir découvrir et tester le meilleur des nouvelles technologies en matière de hifi, de home cinéma, de photo, de musique, ...

20 exposants présentent les dernières innovations du secteur avec une large gamme de produits.

Une édition 2011 sans nul doute placée sous le signe de la tablette tactile ! PAVILLON 2 niveau 2 et 3

Ameublement & décoration : le plus grand show room dédié à l’univers maison

Implanté au sein du Pavillon 7, réunis sur 40 000 m2, 300 exposants – des marques leaders aux artisans indépendants –

proposent une offre large et diversifiée pour meubler et décorer son intérieur : meubles, salons, rangements, literie, luminaires, linge de maison, galeries d’art, tapis, arts de la table, objets

de décoration. Le rendez-vous de toutes les tendances et de tous les styles avec 1001 idées pour relooker sa maison.

À l’ère et à l’heure du slow, l’intime et la cohabitation sont les 2 tendances de l’année : mieux vivre à deux ou à plusieurs dans les habitats dans un maximum de

confort et de praticité. C’est dans ce salon que le « Slow Hôtel » ouvre ses portes.

PAVILLON 2 niveau 2 et 3

Bien-être & loisirs :

Forme & bien-être : prendre du temps pour soi

Un salon unique entièrement dédié aux femmes : beauté, remise en forme et diététique font de ce salon le rendez-vous de toutes les femmes en quête d’épanouissement

personnel.

Les exposants proposent une offre complète de produits de bien-être, de programmes anti-âge, font découvrir les dernières tendances manucure, proposent des conseils

relooking, des astuces pour avoir de beaux cheveux, des leçons de maquillages, mais aussi des conseils avisés pour les futures et jeunes mamans ... Telle une immense beauty room, le salon Forme

& bien-être est le repère de la « pretty woman » qui souhaite prendre du temps pour elle !

PAVILLON 7 niveau 1

Accessoires de mode : à chacun son it-bag

L’accessoire... un petit rien qui fait souvent tout ! Bijoux, chapeaux, petite maroquinerie... pièce unique ou accessoire, originaux, arty ou chics.

Un salon où le visiteur flânera à son rythme à la découverte des dernières tendances, de l’accessoire indispensable pour une touche stylée. PAVILLON 5 niveau

2

Les ateliers créatifs : créer, inventer, oser...

Activités « slow » par excellence, les loisirs créatifs demandent temps et patience.

Ce nouveau salon s’adresse aux adeptes du « do it yourself » : néophytes à la recherche d’une nouvelle passion ou aguerris venus se perfectionner et trouver de

nouveaux produits, de nouvelles idées.

Véritable lieu d’inspiration et d’envie, à la fois coloré, ludique et tendance, s’offre au visiteur un éventail d’idées de loisirs créatifs, des initiations, des

ateliers,... ici on coud, on tricote, on peint, on patine, on customise...

C’est le moment de se mettre au scrapbooking et à l’origami, arts de patience, de customiser avec du masking tape et de s’initier à la récupération, au recyclage et

au détournement d’objets ... PAVILLON 5 niveau 2

Les démonstrateurs : vu, convaincu !

Un salon plein d’astuces et de produits malins pour un public à l’affût des dernières nouveautés qui facilitent le quotidien, lui permettent de gagner du temps pour

mieux apprécier ses plages de détente.

Les démonstrateurs : une offre complète en outillage, droguerie, quincaillerie, matériel de chantier, électricité, articles de bureaux et gadgets, produits

d’entretien auto/moto/vélo, équipement pour animaux et petit ménager.

Des produits efficaces, simples, astucieux et des séances d’initiation et de démonstration font de ce salon un passage obligé ! PAVILLON 6

Résidences & loisirs de plein air : en symbiose avec la nature

Éco-tourisme, sport nature, slow travel sont au rendez-vous de l’année 2011.

4 200 m2 en extérieur à la découverte de nouveautés et activités de 40 exposants et marques des secteurs du camping-car,

caravanes, mobil-homes, chalets, toiles de tente et auvents, résidences de camping et bases de loisirs, véhicules de loisirs sans permis, 2 roues, activités sportives de plein air, sports

nautiques, vêtements et articles de sport, fédérations et institutionnels.

ESPLANADE

Cultures du monde

Richesses du Monde : dépaysement garanti

De l’Asie à l’Amérique du sud, de l’Océanie à l’Afrique, plus de 50 pays viennent sur le salon Richesses du Monde partager la diversité et les trésors de leur

patrimoine artisanal, culturel et culinaire.

Les visiteurs seront accueillis par des peuples chaleureux dans une ambiance de marchés locaux : une occasion unique de découvrir les cultures, les objets de

décoration, la mode, les accessoires de beauté ethnique et les spécialités culinaires de plus de 300 exposants.

Au programme : artisanat local, créateurs, gastronomie d’ailleurs, marchés du monde, trésors ethniques, beauté, folklore et ambiance festive rythment et enivrent

toutes les communautés.

PAVILLON 4

Terre des Tropiques : tout en couleurs et en saveurs

Escale slow au Pavillon 4 sur les archipels ! Sur 8 000 m2 d’exposition, Terres des Tropiques est le salon le plus important

dédié aux îles tropicales et à l’outre-mer dont il révèle les couleurs, les saveurs, les merveilles et les talents.

Plus de 200 exposants réunis sur 5 secteurs (tourisme, artisanat, gastronomie, mode & beauté, culture) qui constituent le point le plus fréquenté de la Foire de

Paris avec 67% de visiteurs !

Ici, c’est le moment de se mettre en mode zouk, fleurs de tiaré autour du cou tout en savourant lentement rhum arrangé, boudin créole et accras.

Au programme : shopping malin dans une ambiance exotique, rencontres chaleureuses, dégustations de spécialités, découverte de destinations, artisanat local,

richesses du sol et des mers, démonstrations de coiffures « afro » ou de tatouages polynésiens... PAVILLON 4

Evénement incontournable du salon : LE FESTIVAL TROPIQUES EN FÊTE

Un festival qui rend hommage aux talents de l’Outre- Mer et des îles tropicales. Au total : 60 spectacles lives musicaux gratuits durant 11 jours pour vibrer et

danser à son rythme !

Temps fort du Festival : sa nocturne et son concert inédit LE rendez-vous festif de la communauté comme des amoureux des îles.

Artisanat & métiers d’art : vitrine exceptionnelle du savoir-faire artisanal

Un salon pour prendre le temps de découvrir, d’observer la richesse du patrimoine artisanal français et européen sur 5 000 m2.

Conçu dans la volonté de soutenir et de valoriser la création, il est le rendez- vous par excellence de tous les Parisiens souhaitant dénicher un objet fait main, une œuvre inédite, ou encore une

trouvaille des plus originales !

Partenaire du salon, Ateliers d’Art de France soutient et valorise la création et les savoir-faire de toutes les régions de France. Le Village Ateliers d’Art de

France accueille 50 représentants des métiers d’art sur le salon.

Au programme : rencontres avec des verriers, des tisserands, des ferronniers, découverte de pièces uniques, ... Pavillon 5 niveau 1

Vins & gastronomie : prendre le temps d’apprécier et de déguster

12 000 m2 et plus de 200 exposants réunis au Pavillon 5 niveau 2 pour redécouvrir le bonheur de passer à table !

Prendre le temps de déguster, de choisir, d’être à l’écoute de ses sensations gustatives, de retrouver le plaisir de goûter, manger local, varier les aliments,

découvrir des traditions culinaires, cuisiner, partager des produits sains et du terroir, échanger des recettes originales dans la bonne humeur : une édition à découvrir avec les « Pauses

Cuisines ».

Au programme : dégustations, vins, restauration régionale, spécialités européennes, matériel de cave, ustensiles de cuisine, écoles de cuisine, « slow » ateliers,

produits sains et malins pour gagner du temps,... PAVILLON 7 niveau 3

Informations pratiques :

DATES & HORAIRES :

– La Foire de Paris 2012 se tiendra à Paris Porte de Versailles du vendredi 27 avril au mardi 8 mai 2012

– Horaires d’ouverture - De 10h à 19h sans interrup- tion

– Nuit de la Foire - Le vendredi 4 mai jusqu’ à 23h

TARIFS :

– Plein tarif individuel : 12 €

– Pass2jours:18€ –Tarif enfant (7à14ans) :7€

– Entrée gratuite pour les enfants - de 7 ans

BILLETS EN VENTE :

www.foiredeparis.fr et chez les revendeurs.

VENIR AU SALON :

– En transport en commun :

• Métro Ligne 12 : Station Porte de Versailles.

• Ligne 8 : Station Balard.

– Tramway : Ligne T2/T3 arrêt Porte de Versailles.

– Bus : Ligne 80 arrêt Porte de Versailles.

– En vélib’ : Station 15049 - 2 Rue Ernest Renan Station 15107 - 42 Boulevard Victor Station 15061 - 12 Square Desnouettes

– En taxis: Des stations de taxis à la Porte de Versailles : Boulevard Lefèbvre et Boulevard Victor Nouvelle organisation des stations et un numéro unique d’appel :

01 45 30 30 30 (prix d’une communication locale).

– En voiture : Depuis les autoroutes A1, A3, A14, A15 : Prendre direction Paris, accès par le périphérique Ouest.

• Depuis les autoroutes A3, A4, A6, A10 : Prendre direction Paris, accès par le périphérique Sud.

• Depuis le périphérique : Sortie Porte de Versailles. Les parkings du Parc des expositions sont situés aux

portes C, F, et R.

SERVICES VISITEURS :

– Espace enfants – Pavillon 5 niveau 1 : Les visiteurs peuvent laisser leurs enfants âgés de 4/8 ans deux heures maximum auprès de nos animateurs pour découvrir et

participer aux différents Ateliers de jeux.

– Nurserie : Tout est prévu pour ne rien changer au rythme des bébés agés de 0 à 3 ans : coin repas, tables à langer, coin allaitement, jeux, prêt de

poussettes.

Les Journées de l’Éolien 2012 - « mon éolienne et moi »

Les Journées de l’Éolien 2012 - « mon éolienne et moi »

Produire son eau chaude et son électricité solaires – Thierry Gallauziaux - David

Fedullo

Produire son eau chaude et son électricité solaires – Thierry Gallauziaux - David

Fedullo LES JOURNEES D’ARCHITECTURES À VIVRE 14/15/16/17 ET 22/23/24 JUIN 2012

LES JOURNEES D’ARCHITECTURES À VIVRE 14/15/16/17 ET 22/23/24 JUIN 2012

Gullivert

2011-2012 - Le guide pratique du savoir vert

Gullivert

2011-2012 - Le guide pratique du savoir vert

8e édition de « La Nuit européenne des musées » - Samedi 19 mai 2012

8e édition de « La Nuit européenne des musées » - Samedi 19 mai 2012

Les Journées nationales de l’Archéologie « De la fouille... au musée » Du 22 au 24 Juin

2012

Les Journées nationales de l’Archéologie « De la fouille... au musée » Du 22 au 24 Juin

2012 Festival des Architectures Vives à Montpellier-2012- DU 13 au 17 juin...

Festival des Architectures Vives à Montpellier-2012- DU 13 au 17 juin...

Comprendre la formation et la dérive des continents

Comprendre la formation et la dérive des continents

© Droits

réservés

© Droits

réservés

CIMA

DA CONEGLIANO - MAÎTRE DE LA RENAISSANCE VÉNITIENNE - 5 avril au 15 juillet 2012

CIMA

DA CONEGLIANO - MAÎTRE DE LA RENAISSANCE VÉNITIENNE - 5 avril au 15 juillet 2012

Giambattista Cima da Conegliano (1459-1517/8) - Musée des Beaux-Arts, Strasbourg, France

Giambattista Cima da Conegliano (1459-1517/8) - Musée des Beaux-Arts, Strasbourg, France

L’incrédulité de

saint Thomas et l’évêque saint Magne, vers 1504-1505, Venise, Galleria dell’Academia © Giovanni C.F. Villa, Centro di Arti Visive, Università degli Studi di Bergamo

L’incrédulité de

saint Thomas et l’évêque saint Magne, vers 1504-1505, Venise, Galleria dell’Academia © Giovanni C.F. Villa, Centro di Arti Visive, Università degli Studi di Bergamo

Cima da

Conegliano, Endimione dormiente. Parma, Galleria Nazionale

Cima da

Conegliano, Endimione dormiente. Parma, Galleria Nazionale

Cima da

Conegliano, San Girolamo penitente nel deserto, Budapest

Cima da

Conegliano, San Girolamo penitente nel deserto, Budapest

Pensée du Jour

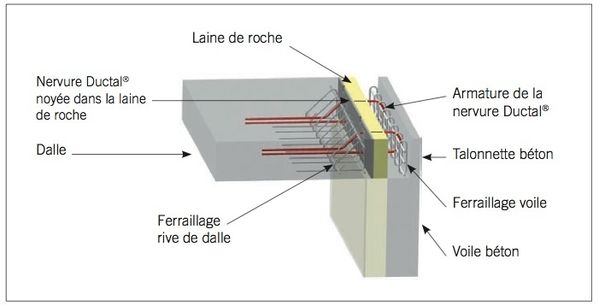

Pensée du Jour Ductal® en façade = Des solutions pour l’ITI ou l’ITE

Ductal® en façade = Des solutions pour l’ITI ou l’ITE

Bourses

pour jeunes chercheurs et plasticiens, pour l’année 2012 attribuer par La Fondation Le Corbusier

Bourses

pour jeunes chercheurs et plasticiens, pour l’année 2012 attribuer par La Fondation Le Corbusier

LA FOIRE DE PARIS 2011 - DU 27 AVRIL AU 8 MAI 2012

LA FOIRE DE PARIS 2011 - DU 27 AVRIL AU 8 MAI 2012

Sur les

traces de Van Gogh, entre mythe et vérités - Jeudi 10 mai 21.40 – France 5

Sur les

traces de Van Gogh, entre mythe et vérités - Jeudi 10 mai 21.40 – France 5

Congo : le rafiot de l’enfer - Mardi 8 Mai 15.05 - France 5

Congo : le rafiot de l’enfer - Mardi 8 Mai 15.05 - France 5

Consommateurs pris au piège -

Dimanche 13 mai 20.35 -

Consommateurs pris au piège -

Dimanche 13 mai 20.35 - 24ème BATICUP

! Du 28 juin au 1er juillet 2012 à Bénodet

24ème BATICUP

! Du 28 juin au 1er juillet 2012 à Bénodet Aux arts citoyens III - Jeudi 17 mai 21.40 -

Aux arts citoyens III - Jeudi 17 mai 21.40 -