Eva Besnyö (1910-2003)-L’image sensible – 22 mai/23 septembre 2012 au Jeu de Paume

Eva Besnyö (1910-2003)-L’image sensible – 22 mai/23 septembre 2012 au Jeu de Paume

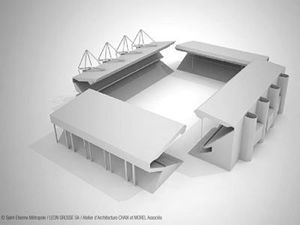

Eva Besnyö (1910-2003) est de ces femmes qui trouvèrent dans la photographie non seulement un métier mais une forme d’émancipation, et de ces artistes d’avant-garde, cosmopolites, qui choisirent l’Europe comme terrain de jeu et de travail. Aussitôt après son apprentissage photographique dans le studio de József Pécsi à Budapest, Eva Besnyö quitte définitivement sa Hongrie natale, répressive et antiprogressiste. Alors âgée de vingt ans, elle décide comme ses compatriotes László Moholy-Nagy, Martin Munkácsi, György Kepes et Endre Friedmann (Robert Capa) de rejoindre Berlin. Elle y découvre dès son arrivée à l’automne 1930 une scène photographique dynamique, ouverte à l’expérimentation et placée sous le double signe de la Nouvelle Vision et de la Nouvelle Objectivité, dont le langage moderne lui permettra de développer son écriture personnelle. D’origine juive, Eva Besnyö qui pressent la menace du national-socialisme, part pour les Pays-Bas en

1932 où elle retrouve son compagnon, le réalisateur John Fernhout. Elle y est accueillie au sein d’un cercle d’artistes internationaux regroupés autour de la peintre Charley Toorop, puis se fait rapidement connaître

à Amsterdam, où elle possède son propre studio. Une exposition personnelle à la Kunstzaal van Lier en 1933 retient notamment l’attention des adeptes néerlandais du « Neues Bauen » (Nouvelle Construction), dont elle rendra compte, de façon très personnelle, des réalisations architecturales pendant de nombreuses années. L’invasion des Pays-Bas par l’Allemagne nazie en 1940 marque un tournant dramatique dans la vie d’Eva Besnyö. Si elle réussit, en 1944, à sortir de la clandestinité grâce à une généalogie fictive, les traces de cette expérience resteront vives tout au long des décennies d’après-guerre. Au cours des années

1950 et 1960, sa vie de famille l’amène à délaisser la photographie de rue pour des commandes. Au soir de sa carrière, enfin, la photographe milite au sein du mouvement féministe des Dolle Mina, dont elle documente les actions de rue pendant les années 1970.

Avec plus de cent vingt tirages d’époque, quelques tirages modernes et de nombreux documents, cette première rétrospective consacrée à Eva Besnyö en France vise à faire connaître au public les différentes facettes de son œuvre, qui se situe entre Nouvelle Vision, Nouvelle Objectivité et documentarisme social, à la croisée de la poésie et de l’activisme politique.

Avec d’autres yeux

En 1929, durant sa deuxième année d’apprentissage auprès de József Pécsi, photographe de portrait et de publicité à Budapest, Eva Besnyö reçoit le livre de photographies Die Welt ist schön (Le Monde est beau) paru quelques mois plus tôt à Munich. Son auteur, Albert Renger-Patzsch, est le précurseur de la Nouvelle Objectivité en photographie. Alors que le pictorialisme règne en maître en Hongrie, Eva Besnyö découvre le monde avec d’autres yeux : de tout près et sous des angles inhabituels. Avec ces nouveaux modèles en tête et son Rolleiflex en main, elle arpente les bords

du Danube en quête de sujets et de points de vue audacieux, manifestant le souci d’une description précise et rapprochée des objets les plus divers, ainsi que le goût de la fragmentation et de la répétition du motif dans le cadre.

Dès la fin de ses études, Eva Besnyö se rend à Berlin sur le conseil du peintre et photographe György Kepes et contre la volonté de son père qui aurait vu d’un bon œil qu’elle choisisse Paris. Les années berlinoises, entre 1930 et 1932, seront pour elle celles de l’éveil politique et esthétique. Elle subit, outre l’influence de l’esthétique révolutionnaire du cinéma russe, celle de la Nouvelle Vision qui prend son essor avec László Moholy- Nagy et son ouvrage Peinture Photographie Film (1925) et déploie toute une grammaire stylistique préconisant des angles de prise de vue en plongée ou contre-plongée, un goût pour l’objet isolé et sa répétition, mais aussi des manipulations optiques révélant un monde inconnu, mais bien réel. L’activité de la ville ou les carrefours vides de la StarnbergerStraße, lesportraits, les imagesestivales au bord du lac de Wannsee comptent parmi les compositions les plus abouties de Besnyö.

La photographie ouvrière et sociale

À l’École des travailleurs marxistes de Berlin, Eva Besnyö forme sa conscience sociale et politique. Dans son cercle d’amis réunis autour de son compatriote hongrois György Kepes, elle discute avec passion du rôle des mouvements ouvriers. À Berlin, comme naguère à Budapest, Eva Besnyö promène son appareil dans les hauts lieux du commerce et des échanges, où elle photographie les travailleurs en pleine action : dockers sur la Spree, charbonniers dans la rue, monteurs juchés sur des échelles ; au centre-ville, elle s’intéresse aux ouvriers d’Alexanderplatz, le plus grand chantier d’Europe vers 1930. En Hongrie, où elle effectue quelques allers-retours depuis Berlin, elle réalisera un extraordinaire travail documentaire sur la population du quartier de Kiserdö dans la banlieue de Budapest. Dotée d’une conscience politique aiguë, elle a déjà compris en 1932 qu’en tant que juive, son avenir n’est pas dans ce pays, et quitte Berlin pour Amsterdam.

Nouvelle Vision et Nouvelle Construction

En 1933, l’exposition personnelle que la Kunstzaal van Lier consacre à Eva Besnyö un an seulement après son arrivée à Amsterdam suscite l’enthousiasme de nombreux architectes – ses principaux commanditaires dans les années à venir. Pour la plupart représentants du groupe de 8 d’Amsterdam et du collectif radical abstrait Opbouw de Rotterdam, ils décèlent dans les images de la photographe, qui mettent en valeur l’aspect fonctionnel des objets, leur structure et leur texture, une approche apte à rendre compte de leurs édifices. Munie d’une chambre Linhof 9 ␣ 12 cm acquise spécialement à cet effet, Eva Besnyö se rend sur les chantiers et photographie des bâtiments publics et privés, notamment les studios de la radio néerlandaise AVRO à Hilversum, le cinéma Cineac à Amsterdam

et la résidence d’été de Groet, dans le nord du pays. Devenue, dans les années 1930, la photographe attitrée de la Nouvelle Construction néerlandaise, Eva Besnyö tire alors l’essentiel de ses revenus de la photographie d’architecture.

Bergen et Westkapelle

Depuis Amsterdam où, de 1935 à 1939, elle partage l’atelier du 522 Keizersgracht avec le photographe Carel Blazer et l’architecte Alexander Bodon, Eva Besnyö se rend régulièrement à Bergen et Westkapelle, deux villages où se réunissent de nombreux artistes. À Bergen, au nord d’Amsterdam, Charley Toorop, peintre expressionniste et mère du réalisateur John Fernhout, qu’Eva a épousé en 1933, tient un salon artistique dans l’atelier De Vlerken. C’est à Westkapelle, village séculaire bâti sur un polder zélandais, que la famille passe fréquemment ses vacances. Dans ce paysage

dessiné par les éléments naturels, Eva Besnyö revient à une pratique libre de la photographie avec des vues de vastes plages de sable blanc, de silhouettes noires sur fond de vieux moulins et d’ombres découpées.

Rotterdam

En juillet 1940, Eva Besnyö photographie la vieille ville de Rotterdam détruite par les bombardements aériens allemands. Loin d’un photoreportage classique, ses images de ruines et des traces de dévastation – dont rétrospectivement, elle prendra ses distances – sont aujourd’hui des constats nus et silencieux des plaies et cicatrices de l’histoire.

Dolle Mina

Le mouvement féministe des Dolle Mina regroupait des hommes et des femmes majoritairement issus du mouvement protestataire étudiant. Dans les années

1970, Eva Besnyö y milite activement aux côtés de sympathisants de toutes tranches d’âge. Dans un deuxième temps, elle se concentre sur la documentation photographique des actions et activités du mouvement, en prenant en charge la transmission quotidienne d’images, à la manière d’une agence de presse.

Chronologie

1910

Naissance d’Eva Besnyö à Budapest, fille de l’avocat juif Béla Besnyö (1877-1944) et d’Ilona, née Kelemen (1883-1981).

1928-1930

Apprentissage à Budapest auprès de József Pécsi, photographe de portrait et de publicité internationalement reconnu.

1930-1932

Vit à Berlin, où elle retrouve le peintre et photographe György Kepes, et travaille dans l’atelier de René Ahrlé puis de Peter Weller, jusqu’à ce qu’elle s’installe à son compte. La Nouvelle Vision et le cinéma russe influencent sa photographie. La chasse aux juifs menée par les national-socialistes la contraint de quitter Berlin.

1933-1935

Devient membre de l’association des photographes- ouvriers. À Amsterdam, son mari, le réalisateur John Fernhout, l’introduit dans un cercle d’artistes et d’intellectuels politiquement engagés, réunis autour de la peintre Charley Toorop et du réalisateur Joris Ivens. Une exposition personnelle à la Kunstzaal van Lier

la fait connaître au sein du monde de l’architecture. Publie dans la revue de 8 en Opbouw.

1936-1938

Prend part à l’exposition contre les Jeux olympiques « D-O-O-D – De Olympiade onder Dictatuur »

[Les Olympiades sous la dictature] organisée par la BKVK, Fédération des artistes pour la protection des droits culturels, à Amsterdam. Supervise l’organisation de la première exposition photographique internationale « Foto ’37 » au Stedelijk Museum.

1941-1944

En tant que juive, n’est plus autorisée à travailler comme photographe de presse. Entre dans la clandestinité et, en 1944, est « aryanisée » à La Haye par le Service de clarification des ascendances litigieuses grâce à un arbre généalogique fictif. Soutient par ailleurs le travail illégal de la PBC, Centrale des papiers d’identité.

1945

Mariage avec le graphiste Wim Brusse ; naissance de leur fils, Berthus. Cofondatrice du département photographie à la GKf, Fédération des artistes associés.

1948

Naissance de sa fille Iara Brusse.

1952

Le Stedelijk Museum d’Amsterdam présente l’exposition « Photographie » réunissant Eva Besnyö, Emmy Andriesse, Carel Blazer et Cas Oorthuys.

1953

Participation à l’exposition « Post-war European Photography » au Museum of Modern Art de New York.

1955

Participation à l’exposition mondiale « The Family of Man », organisée par Edward Steichen au Museum of Modern Art de New York.

1958-1961

Réalise des photoreportages, dont « Gens des musées » et « Femmes exerçant des métiers d’homme ».

1970-1980

Photojournaliste et membre actif du mouvement féministe des Dolle Mina.

1982

Première rétrospective « Eva Besnyö ␣ ’n halve eeuw werk » au Musée historique d’Amsterdam.

1994-1999

Reçoit, aux Pays-Bas, le prix Piet Zwart et le Prix de l’œuvre et, à Berlin, le prix Erich Salomon de la Deutsche Gesellschaft für Photographie (Société allemande de photographie).

2003 Eva Besnyö meurt à Laren, près de Hilversum.

Jeu de Paume – Concorde

informations pratiques

1, place de la Concorde, 75008 Paris

accès par le jardin des Tuileries, côté rue de Rivoli

http://lemagazine.jeudepaume.org

renseignements 01 47 03 12 50

mardi (nocturne) 11h-21h

mercredi à dimanche 11h-19h

- expositions : plein tarif : 8,50 € ; tarif réduit : 5,50 € accès libre aux expositions de la programmation Satellite mardis jeunes : accès libre pour les étudiants et les moins de 26 ans le dernier mardi du mois, de 17 h à 21h

- visites commentées et ateliers : accès libre sur présentation du billet d’entrée du jour aux expositions

les rendez-vous avec les conférenciers du Jeu de Paume le mercredi et le samedi à 12 h 30 les rendez-vous en famille

le samedi à 15 h 30 (sauf dernier samedi du mois) sur réservation : 01 47 03 12 41/rendezvousenfamille@jeudepaume.org les enfants d’abord ! visites-ateliers pour les 7-11 ans le dernier samedi du mois à 15 h 30 sur réservation : 01 47 03 04 95/lesenfantsdabord@jeudepaume.org les rendez-vous des mardis jeunes le dernier mardi du mois à 18 h

‘’VILLES’’ - Du 20

Avril au 13 Juillet 2012 - Au pavillon carré de Baudouin

‘’VILLES’’ - Du 20

Avril au 13 Juillet 2012 - Au pavillon carré de Baudouin

© André Lejarre / le bar

Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 24x95 cm contrecollé sur dibond.

© André Lejarre / le bar

Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 24x95 cm contrecollé sur dibond.

© Laetitia Tura / le bar Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 50x60 cm sous cadre.

© Laetitia Tura / le bar Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 50x60 cm sous cadre. © Mara Mazzanti / le bar

Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 30x45 cm contrecollé sur dibond.

© Mara Mazzanti / le bar

Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 30x45 cm contrecollé sur dibond.

© Jen-Christophe Barbot /

le bar Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 50x70 cm contrecollé sur dibond.

© Jen-Christophe Barbot /

le bar Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 50x70 cm contrecollé sur dibond.

© Nicolas Quinette / le

bar Floréal.photographie. Tirage noir et blanc numérique 50x60 cm sous cadre.

© Nicolas Quinette / le

bar Floréal.photographie. Tirage noir et blanc numérique 50x60 cm sous cadre.

© Eric Facon / le bar

Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 50x70 cm contrecollé sur dibond.

© Eric Facon / le bar

Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 50x70 cm contrecollé sur dibond.

© Sophie Carlier / le bar

Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 40x60 cm contrecollé sur dibond

© Sophie Carlier / le bar

Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 40x60 cm contrecollé sur dibond

© Caroline Pottier / le bar Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 50x60 cm contrecollé sur dibond.

© Caroline Pottier / le bar Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 50x60 cm contrecollé sur dibond. © Alex Jordan / le bar

Floréal.photographie. 2 tirages couleur numériques 50x70 cm sous cadre.

© Alex Jordan / le bar

Floréal.photographie. 2 tirages couleur numériques 50x70 cm sous cadre.

© Olivier Pasquiers / le bar

Floréal.photographie. Tirage noir et blanc numérique 50x70 contrecollé sur dibond.

© Olivier Pasquiers / le bar

Floréal.photographie. Tirage noir et blanc numérique 50x70 contrecollé sur dibond.

© Nathalie Mohadjer / le bar

Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 50x60 cm sous cadre.

© Nathalie Mohadjer / le bar

Floréal.photographie. Tirage couleur numérique 50x60 cm sous cadre.

© Lucile Chombart de Lauwe / Le bar Floréal.photographie. Impression couleur sur traceur au format 150x150 cm.

© Lucile Chombart de Lauwe / Le bar Floréal.photographie. Impression couleur sur traceur au format 150x150 cm. Sophie Scholl

- Jean

Sophie Scholl

- Jean

Pensée du

Jour

Pensée du

Jour

Blocage

des tarifs à la relocation :

Blocage

des tarifs à la relocation :

Quels besoins de formation des enseignants et formateurs de la

filière bâtiment face aux enjeux du Grenelle

Quels besoins de formation des enseignants et formateurs de la

filière bâtiment face aux enjeux du Grenelle

Repenser

les déplacements urbains par l’écomobilité…

Repenser

les déplacements urbains par l’écomobilité…

L’empire des sciences – les samedis à 19h00 sur France 5

L’empire des sciences – les samedis à 19h00 sur France 5

© BLAcK MooN

© BLAcK MooN

HOME - DIMANCHE 24 JUIN 20.35

– France 5

HOME - DIMANCHE 24 JUIN 20.35

– France 5

Les options plus économiques optées par les prestataires dans le marché de la

construction

Les options plus économiques optées par les prestataires dans le marché de la

construction

Manuel de

transition - De la dépendance au pétrole à la résilience locale. – Rob Hopkins

Manuel de

transition - De la dépendance au pétrole à la résilience locale. – Rob Hopkins

La fin des terres,

comment mangerons-nous demain ? André Aschieri, Maud Lelièvre

La fin des terres,

comment mangerons-nous demain ? André Aschieri, Maud Lelièvre

Quelle

conjoncture de l’environnement en France ?

Quelle

conjoncture de l’environnement en France ?

Pensée du

Jour

Pensée du

Jour Des prix du Gaz à la loupe !!!!

Des prix du Gaz à la loupe !!!!

AGREMENT D'ETANCHEITE A L'AIR RT 2012 POUR LE BETON CELLULAIRE YTONG DE XELLA

AGREMENT D'ETANCHEITE A L'AIR RT 2012 POUR LE BETON CELLULAIRE YTONG DE XELLA

L’exploitation de

surfaces foncières aériennes pour répondre en partie au besoin de logement…

L’exploitation de

surfaces foncières aériennes pour répondre en partie au besoin de logement…

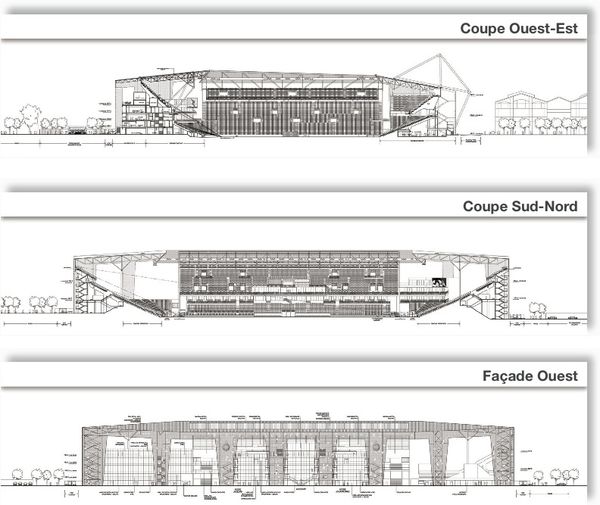

Saint-Etienne -

Geoffroy Guichard, opération rénovation pour 2016

Saint-Etienne -

Geoffroy Guichard, opération rénovation pour 2016