![Prix-Entreprises-et-Environnement-2012.jpg]() Le palmarès des prix entreprises et environnement 2012

Le palmarès des prix entreprises et environnement 2012

Après avoir édité en juin dernier le lancement de la 25ème édition des PEE qui récompensent

depuis chaque année des entreprises ayant engagées des réalisations remarquables dans les domaines de l'environnement, de la biodiversité et du développement durable.

Ces prix entreprises et environnement confirment ainsi l’intérêt croissant porté par les entreprises pour la préservation de l’environnement, et plus largement pour

l’innovation dans le développement durable.

Les lauréats :

Catégorie « Ecoproduit pour le développement durable »

Prix Ecoproduit pour le développement durable : DOREL FRANCE pour la gamme de 3 biberons éco-conçus Natural Comfort

![Prix-Entreprises-et-Environnement2012.jpg]()

La nouvelle gamme de biberons Natural Comfort de Bébé Confort® a fait l’objet d’une démarche d’éco-conception. Elle permet de franchir une nouvelle étape dans la

conception des produits, en cohérence avec la mission de Dorel “La vie est précieuse, protégeons-la ».

Produit principalement en France et en Autriche, le biberon Natural Comfort de Bébé Confort® fait partie des biberons les plus légers du marché. Doté d’un col

large et d’une tétine physiologique dont la durée de vie est augmentée, il répond aux besoins des parents et des bébés.

La méthode appliquée dans l’entreprise a été de sensibiliser l’ensemble de l’équipe projet au développement durable et à l’éco-conception. Avec le soutien de

l’Ademe et la participation du Cabinet de Conseil EVEA, Dorel a réalisé une analyse du cycle de vie (ACV) afin d’étudier au plus fin les leviers de réduction d’impacts du produit : origine

des différentes matières, impact et engagements des producteurs de biberons et de packaging, usages et fin de vie du produit. Chaque piste a été évaluée au niveau technique et environnemental,

tout en respectant les contraintes de positionnement prix du produit et les attentes des consommateurs.

Une revue critique de l’ACV a été réalisée par un expert indépendant spécialisé dans ce domaine : M. Henry Lecouls.

La quantité de matière plastique

utilisée dans la gamme Natural Comfort a été réduite de 20% et son impact environnemental réduit de 24% en moyenne sur les divers indicateurs d’ACV (hors étape d’utilisation). La phase d’usage

représentant jusqu’à 84% des impacts environnementaux d’un biberon, lesquels sont principalement liés au lavage des biberons. Dorel souhaite donc accompagner les utilisateurs, à travers des

actions de communication, pour les aider à réduire leur impact environnemental au quotidien.

L’éco-conception est un moyen d’étendre la responsabilité de l’entreprise avant, pendant et après l’usage de ses produits. La gamme de biberons éco-conçus

Natural Comfort n’est qu’une première étape dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale engagée par Dorel et la marque Bébé Confort®.

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une société de classe mondiale dans les secteurs des produits de puériculture et des bicyclettes. Son

chiffre d’affaires annuel est de 2,4 milliards de dollars US et elle compte 5 000 employés dans des installations réparties dans vingt-deux pays à l’échelle mondiale.

Bébé Confort est une marque du Groupe Dorel. Commercialisée dans près de 60 pays et en position de leader en Europe du Sud, la marque est présente sur 4

segments : sièges autos, poussettes, mobilier et petite puériculture. Créée en 1936, cette marque dont le logo représente un éléphant bleu a fêté l’année dernière ses 75 ans

Mention spéciale du jury : OOLALOOP pour les boitiers et serviettes en papier Napkiss

OOLALOOP est un bureau d’édition d’objets éco-conçus. Il a été fondé en 2011 par 4 anciens diplômés de l’Université de Dauphine (Master Développement Durable et

responsabilité des Organisations). Dans les domaines du design et des textiles, il accompagne également d’autres entreprises vers l’éco-conception.

En février 2012, les fondateurs ont édité leur premier projet : NAPKISS - 80 petites serviettes jetables présentées dans un étui fin, élégant et

rechargeable. Les serviettes sont constituées de fibres issues du « chanvre de Manille ». Par cette appellation qui date du 19 ème siècle, on désigne en fait un petit bananier qui

pousse surtout aux Philippines.

NAPKISS est un concept inédit où design et environnement sont au cœur de la démarche de conception. L’usage et la fabrication de la serviette en papier ont été

repensés afin d’en réduire au maximum l’impact environnemental. Napkiss est fabriqué en France. C’est un produit fonctionnel, esthétique et bon marché (prix public : 5,90 €).

La démarche de conception s’est appuyé sur « les 3 R » : Réduire, Réutiliser, Recycler.

Réduction du poids et du volume : comparativement à une serviette cocktail en ouate de cellulose, une serviette Napkiss est plus petite et plus fine. Elle

est trois fois plus légère et moins volumineuse (- 64%) que la serviette traditionnelle.

Réduction de la quantité d’encre d’impression : c’est la boîte qui est imprimée et non plus les serviettes (impression offset avec des encres végétales à

base d’eau, impression en sérigraphie dans une imprimerie certifiée ISO 14001)

Réduction à l’usage : on ne prend qu’une serviette à la fois.

Réutilisation : les étuis Napkiss sont rechargeables ; ils sont conçus pour être des objets que l’on a envie de conserver, voire de

collectionner.

Recyclage : les emballages de conditionnement et d’expédition sont en carton recyclé ; un tiers du poids total d’un étui est issu des filières de

recyclage (collectes de papiers en France).

Les étuis et serviettes Napkiss sont distribués à travers des canaux

variés : magasins de design, épiceries fines, grands magasins, jardineries, internet. Huit mois après son lancement, Napkiss est déjà distribué dans plus de cent trente points de vente, en

France et à l’international (Japon, Australie, Corée...).

Catégorie « Management et initiatives pour le développement durable »

1er Prix Management et initiatives pour le développement durable : FEDERATION DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ

![Prix-Entreprises-et-Environnement2012-2.jpg]()

La Fédération des Entreprises de Propreté (FEP), seule fédération patronale de son secteur, représente 20 000 entreprises de propreté. Celles-ci emploient en

France près de 430 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros.

L’activité des entreprises de propreté est transversale à tous les autres secteurs économiques. Cette position permet aux chefs d’entreprises de propreté d’être

un relais important auprès des clients donneurs d’ordres, des fabricants de produits et de matériels ainsi que des salariés et des usagers.

Prenant la mesure de ces enjeux, la FEP déploie, depuis 2008, un Programme de 51 actions spécifiques en faveur du développement durable, à destination de toutes

les entreprises de propreté, quelque soit leur taille, de la TPE à la grande entreprise, et applicable chez leurs clients, c’est-à-dire dans toutes les organisations en France, publiques comme

privées.

Le 27 octobre 2011, l’engagement de la Profession en faveur du développement durable a fait l’objet de la signature d’une Convention d’engagement volontaire avec

le Ministère du Développement durable.

284 entreprises de propreté, représentant 140 000 salariés, sont déjà engagées dans ce Programme.

Des dispositifs et des outils d’accompagnement ont été mis en place, à destination de tous les acteurs de l’entreprise – du dirigeant à l’agent de

propreté.

Un outil d’autodiagnostic et de reporting développement durable, est accessible sur internet. Il a été élaboré sur la base de la norme ISO 26000, avec le soutien

de la Commission Européenne, dans le cadre de son Programme LIFE+.

Un outil de réalisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre est accessible sur internet, spécifique au secteur de la propreté et développé avec le

soutien de l’ADEME.

La gouvernance est organisée autour d’un Comité national, de comités régionaux et d’un comité parties prenantes (clients donneurs d’ordres, fabricants de

produits et de matériel, organisations syndicales de salariés, institutionnels, ONG, organismes spécialisés,...)

Le programme promeut un engagement citoyen de tous les acteurs de la Profession. En outre, la FEP soutient les recherches du géophysicien et navigateur Eric

Brossier. Parti à bord de son voilier polaire Vagabond pour une mission de trois ans en Arctique, ce scientifique recueille des données essentielles à la compréhension de la biodiversité et des

évolutions climatiques.

2ème Prix Management et initiatives pour le développement durable : LA POSTE Courrier et ColiPoste

Conscient de la nécessité de contribuer à la préservation du climat, Le Groupe La Poste a mis en place des actions de fond : politique de transports plus

propres, nouvelles offres comme la Lettre verte, formation à l’éco-conduite pour 70 000 postiers …

En complément de cette politique de réduction de ses émissions de CO2, le Groupe La Poste a décidé d’aller plus loin en assurant la neutralité carbone intégrale

de ses offres Courrier (physiques, hybrides et numériques), Colis et Express (en France et à l’international), sans surcoût pour les clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises.

Pour ce

faire, La Poste s’appuie sur EcoAct pour sélectionner et développer des projets variés, répondant aux standards les plus exigeants du marché comme le Gold Standard ou le Verified Carbon

Standard.

Il s’agit pour La Poste d’une démarche mobilisatrice et co-construite en associant les 160 000 postiers et les clients au choix des projets de solidarité

climatique.

Une démarche sans équivalent : 100% des offres intégralement neutres

en carbone, sans surcoût pour le client.

3ème Prix Management et initiatives pour le développement durable : SAEMES

qui a reçu aussi le trophée 2012 des

EPL

La SAEMES est devenue en décembre 2011 le premier opérateur de stationnement en France certifié pour ses actions environnementales. C’est le fruit d’un

engagement en faveur d’une activité responsable dans une démarche de Développement Durable.

La SAEMES vient en effet d’obtenir, en plus du renouvellement de sa certification ISO 9001, une certification ISO 14001 pour l’exploitation, la gestion et la

maintenance de ses parcs de stationnement résidentiels et publics, la rénovation, la construction, la maîtrise de la sûreté et de la propreté et le développement de services

complémentaires.

Dans ses actions quotidiennes et dans la conception de ses futurs services,

ouvrages, ainsi que dans le cadre de ses renouvellements d’équipements, l’opérateur de stationnement a l’ambition de se positionner comme le partenaire exemplaire de ses usagers et clients

institutionnels en matière de protection de l’environnement. Le développement d’une offre multimodale pour ses clients et son personnel, la poursuite d’une politique d’achat orientée vers le

développement durable, permettent à la SAEMES dans un futur proche d’entraîner toutes les parties intéressées dans une démarche de développement durable.

Catégorie « Technologies économes et propres »

Prix Technologies économes et propres : BOYER/ PHILIBON GREENWATT pour la Biométhanisation des écarts de tri de fruits sur site

![Prix-Entreprises-et-Environnement2012-4.jpg]()

SAS Boyer - www.philibon.com - La société Boyer, basée à Moissac (82), est

spécialisée dans la commercialisation de fruits frais de qualité supérieure (melons charentais, prunes, raisins, cerises, fruits exotiques…). C’est l’un des principaux opérateurs sur le marché du

melon en France avec 20 000 T commercialisées par an.

GreenWatt SA - www.greenwatt.fr - GreenWatt est une société basée en Belgique à

Louvain la Neuve, et en France à Avignon. Elle développe et commercialise des unités de méthanisation clef en main basées sur un procédé multi-étagé, compact, robuste, fonctionnant sans effluents

d’élevage directement sur site de production agro-alimentaire.

Problématique et démarche du projet

La SAS Boyer doit gérer environ 2000 tonnes par an d’écarts de tri (melons, prunes), ce qui représente un coût de 55 € par tonne en compostage.

Elle a ainsi décidé d’installer une unité de méthanisation de ses co-produits de fruits sur sa station de conditionnement avec la technologie multi-étagée

innovante de GreenWatt. C’est une installation de méthanisation 100 % co-produits végétaux d’une puissance électrique installée de 100 KW. L’installation mise au point par GreenWatt permet

ainsi à la société Boyer de réutiliser ses propres écarts de tri, et ce en produisant une énergie renouvelable grâce au biogaz fourni par l’installation.

Les points forts de l’innovation

Une gestion des écarts de tri directement sur le site de conditionnement, réduisant le coût lié au transport et au traitement de ses déchets

Un traitement durable et propre des déchets (meilleure traçabilité et gestion des odeurs)

Une production d’énergie renouvelable sur site via la cogénération d’énergie électrique revendue à EDF et d’énergie thermique valorisée sur les logements

saisonniers et pour le nettoyage.

D’aider à optimiser le traitement des déchets des entreprises du bassin de production en offrant une solution de traitement de proximité en basse saison de

production.

De montrer l’image d’une entreprise responsable innovante qui se distingue

sur son marché.

Mention spéciale « Ecologie Industrielle » : AREA (Société des Autoroutes Rhône-Alpes) pour la fine de sel, alternative au gros sel nécessaire à la

viabilité hivernale des autoroutes AREA

Filiale d’APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), AREA (Société des Autoroutes Rhône-Alpes) entretien et exploite un réseau de 413 kilomètres d’autoroutes en région

Rhône-Alpes et emploie près de 1 000 personnes.

Donnant accès au premier domaine skiable du monde, AREA présente la particularité d’exploiter des autoroutes de montagne particulièrement exposées aux rigueurs

de l’hiver. Chaque année, afin de maintenir la circulation sur autoroute 24 h / 24 tout en assurant la sécurité des automobilistes, plus de 11 000 tonnes de sel sont répandues sur le réseau AREA,

sous forme de grains ou de saumure, pour le traitement préventif et curatif des chaussées. Le sel utilisé est acheminé depuis la Méditerranée, par péniche ou camions.

Une alternative innovante et collective au sel marin

La démarche d’innovation collective menée par AREA commence en 2010, lorsqu’une entreprise de transport et traitement de déchets lui propose une idée

originale : remplacer une partie du sel de mer par un résidu de sel résultant du processus de fabrication d’un industriel régional, spécialisé dans les métaux spéciaux. Appelé « fine de

sel », en raison de sa texture, ce sel naturel n’était jusqu’alors pas valorisé.

Ressemblant à de la farine, la fine de sel ne se mélange pas aisément à l’eau. Il a donc été nécessaire de mettre au point une nouvelle technique de fabrication

de la saumure : au lieu d’injecter de l’eau dans une cuve remplie de gros sel, le procédé imaginé par AREA consiste à placer la fine de sel sur une sorte de « filtre à café » et à

l’asperger d’eau.

Désormais, une installation de type industriel rend le nouveau procédé pleinement opérationnel sur deux sites d’AREA : l’un sur l’A41 (Isère) et l’autre sur

l’A43 (Savoie).

Un bilan économique et écologique illustratif d’une démarche d’écologie industrielle

Grâce à ce choix en faveur d’un co-produit disponible localement, les gains

économiques et environnementaux s’avèrent particulièrement intéressants. Il est à noter la réduction globale des impacts liés au transport du sel marin, soit environ 19000 km de rotations de

camions par an, ce qui revient à une économie annuelle d’émission de CO2 à hauteur de 17 tonnes. Pour AREA, les coûts de production de la saumure sont réduits de 80 %. Pour l’industriel qui

génère la fine de sel, cela permet la valorisation d’un rejet qui n’était pas réutilisé jusque là.

Catégorie « Innovation dans les Eco-technologies »

Prix Innovation dans les éco-technologies : NANTET LOCABENNES pour la conception et la construction d’une unité de valorisation de déchets de plâtre

![Prix-Entreprises-et-Environnement2012-5.jpg]()

Filiale du groupe SERFIM, la société NANTET LOCABENNES exerce ses activités en Savoie et en Haute-Savoie. Elle assure des prestations de collecte de déchets,

exploite 27 déchetteries et gère 3 centres de tri. Elle dispose notamment sur Francin d’une unité de tri mécanisée de déchets de chantier permettant d’atteindre un taux de valorisation des

déchets en mélange supérieur à 85%. Ne possédant pas de centres de stockage ou d’incinérateurs, cette entreprise attache une importance particulière à la valorisation des déchets, ce qui est à

l’origine de son projet de recyclage des déchets de plâtre lancé en 2009.

Description de l’innovation

Les déchets de plâtre se présentent sous forme de chutes ou de débris de plaques de plâtre encollées sur 2 faces avec du carton, associées ou non à un complexe

isolant. Seuls les débris encollés carton pouvaient être jusqu’à présent recyclés par les fabricants de plaques de plâtre. Quant aux autres déchets de plâtre, ils étaient enfouis dans des

installations de stockage de déchets non dangereux, moyennant le paiement de redevances importantes.

NANTET LOCABENNES a mis au point sur son site de Francin une chaîne de valorisation des déchets de plâtre. Cette unité, unique et brevetée, est une première

mondiale. Construite sur mesure et opérationnelle depuis septembre 2011, cette installation est à même de traiter les déchets de plâtre avec et sans complexes isolants (laines minérales,

polystyrène) et d’en séparer le gypse afin de fournir une matière première secondaire à l’usine Placoplâtre® de Chambéry.

La performance du procédé réside notamment dans la capacité de séparation du gypse au moyen de triturateurs, broyeurs, souffleries, tables vibrantes, systèmes

d’aspiration, etc…de tous les autres constituants des déchets de plâtre : bois, ferraille, céramique, plastique, laine de roche, laine de verre, polystyrène et ultimes. Deux années de

recherche menée en collaboration avec le Centre Terre et Pierre en Belgique, ont été nécessaires pour aboutir à la mise au point d’un procédé répondant aux attentes et pour donner lieu à

l’obtention d’un brevet enregistré sous le n°0956012.

Les déchets de plâtre venant alimenter l’installation proviennent de 2 réseaux différents : le réseau NANTET et le réseau PLACOPLATRE®.

3 catégories de déchets entrants sont ainsi distinguées :

Les Déchets de Plâtre Sans Complexes

Les Déchets de Plâtre avec Isolants

Les Déchets de Plâtre en Mélange.

Les avantages

Une augmentation du gisement en fin de vie capté, en rendant admissibles tous types de déchets à base de plâtre,

Une limitation de l’enfouissement des déchets de plâtre,

La préservation des ressources naturelles par l’allongement de la durée de vie des carrières de gypse,

Une qualité constante du produit (gypse à 98% de pureté),

Un bilan carbone amélioré (stockage en décharge de déchets à base de plâtre évité),

Un coût compétitif.

Coup de coeur du jury : ELISOL ENVIRONNEMENT pour son outil de surveillance de la qualité du sol, le Nématofaune

![Prix-Entreprises-et-Environnement2012-6.jpg]()

ELISOL environnement est une société montpelliéraine créée en mars 2011 qui développe et commercialise des outils innovants d’évaluation in situ de la qualité du

sol pour les écosystèmes naturels ou anthropisés, dont les agrosystèmes. C’est également un laboratoire d’analyses phytonématologiques et un organisme de formation en biologie du sol. Les études

proposées reposent sur l’utilisation de bioindicateurs (les nématodes qui sont des vers microscopiques) pour caractériser l’état du sol ; elles peuvent être utilisées

comme :

des outils de surveillance de l’état du sol et d’aide à la décision pour la gestion de sites pollués, à préserver ou à restaurer, s’adressant aux collectivités

territoriales et aux industriels

des outils d’aide au diagnostic et d’aide à la décision pour la gestion des sols agricoles (évaluation de l’effet des pratiques agricoles, approche raisonnée des

intrants) et des espaces verts urbains.

L’outil : L’analyse de la biodiversité des nématodes du sol.

L’approche développée par ELISOL environnement est basée sur l’analyse de la nématofaune du sol (communauté des nématodes). La méthode est normalisée (FR ISO

23611-4 : Qualité du sol). Ces études reposent sur une expertise taxonomique et scientifique développée par ELISOL environnement, valorisant plus de 10 ans de travaux de

recherche.

La nématofaune est un outil d’évaluation de la qualité du sol in situ qui peut être comparé aux bioindicateurs utilisés pour la surveillance de la qualité de

l’air (lichens) et de l’eau (macro-invertébrés). Il s’agit actuellement du seul bioindicateur de la qualité du sol commercialisé en France et permettant d’expliquer le fonctionnement biologique

du sol par l’analyse de sa biodiversité.

L’analyse de la nématofaune du sol requière une faible quantité de sol (300 à 500g). Le prélèvement est simple, rapide et peut être réalisé sur tout type de

sols. Les analyses biologiques et leur interprétation sont ensuite réalisées au sein d’ELISOL environnement. Ces mesures apportent un éclairage différent et complémentaire des mesures

physico-chimiques couramment pratiquées.

Une analyse de la nématofaune du sol peut être utilisée pour caractériser

le fonctionnement biologique du sol sur un site en utilisant le référentiel issu des études existantes (référentiel ELISOL©) et implémenté en continu par les résultats de nouvelles

études.

Catégorie « Biodiversité et entreprises »

Prix Biodiversité et entreprises : SM2 SOLUTION MARINES pour « Graines de Mer »

![Prix-Entreprises-et-Environnement2012-7.jpg]()

Dédié à la restauration des écosystèmes côtiers, le projet « Graines de Mer » a pour objectif de fournir, pour la mer Méditerranée, des protocoles de

réhabilitation d’herbiers marins validés par des expérimentations.

Ce pilote est composé de plusieurs sous-programmes portant sur ces populations de phanérogames (plantes à fleurs) marines :

constitution d’une banque de semences végétales avec des pays (France, Italie, Portugal, Algérie, Espagne dans un premier temps) du pourtour

Méditerranéen ;

mise en œuvre d’un outil internet collaboratif pour la recherche, la biodiversité et la restauration ;

partenariat avec l’Inra sur l’approche socio-économique ;

pépinière pour la germination et les tests de protection rhizomique des plantules ;

transplantation des plantules en mer sur un dispositif réduisant l’hydrodynamisme, afin de réduire les risques d’arrachement des rhizomes.

Il existe 4 types de phanérogames marines en Méditerranée : Zostera noltii, Zostera marina, Cymodocea nodosa et Posidonia oceanica. Le principe consiste à

collecter sur le pourtour méditerranéen, en collaboration avec des laboratoires étrangers, des graines des quatre espèces citées. Elles constitueront une banque de semences végétales, unique en

Europe (car conservées dans l’eau de mer) ; une partie de ces semences seront mises à germer dans la pépinière.

La banque de graines et la pépinière sont basées à la Grande Motte. Outre les graines ramassées, des épaves (i.e. des plantes arrachées lors de tempêtes) seront

cultivées dans la pépinière. Après quelques mois, les plantes germées ainsi que les boutures d’épaves feront l’objet de transplantation.

Le repeuplement se fera sur le littoral héraultais au large de La Grande Motte, de Palavas et de Frontignan dans le site Natura 2000 « Posidonies de la côte

palavasienne », ainsi que dans l’étang saumâtre du Ponant.

L’ensemble constitue l’expérimentation d’un système de restauration, contribuant à terme à renforcer les populations existantes en mer et en lagune.

SM² Solutions Marines est le porteur opérationnel du projet. D’un point de vue institutionnel, il est également porté par la ville de La Grande Motte. Le projet

est issu d’un Appel à Idée lancé par l’Agence de l’Eau et le Pôle Mer PACA (470k€). Il est financé par La Grande Motte (20 %) et par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (80 %).

En outre, le Pôle de compétitivité Mer a labellisé le projet sous le nom de « Essaime des végétaux ».

Créée en 2009, SM² exerce deux activités : des expertises en A.M.O (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) dans le développement durable maritime et de la

Recherche & Développement issue du génie végétal marin pour mieux évaluer les milieux et compenser les impacts sur l’environnement.

Mention « Meilleure démarche de gestion de site » : GROUPE GIBOIRE – OUEST AM’ – SITADIN pour la restauration d’une zone humide dans un

éco-quartier

Dans le cadre de l’aménagement d’un nouvel éco-quartier de 410 logements réalisé par le Groupe GIBOIRE à Melesse (35) et conçu par SITADIN, le cabinet OUEST AM’

réalise, avec la participation des paysagistes de SITADIN, la réhabilitation d’une zone humide de 3 hectares. Il s’agit de préserver et de restaurer une zone humide, actuellement en culture, en

améliorant son profil biologique et ses fonctionnalités écologiques.

OUEST AM’ assure la maîtrise d’œuvre des travaux (2012-2013) en utilisant la norme AFNOR sur le génie écologique (AFNOR/X10 GE), ainsi que le suivi biologique

pluriannuel du site. À partir d’un diagnostic écologique complet du site, il est prévu la renaturation du ruisseau, la création d’habitats favorables aux amphibiens, un modelé topographique fin

permettant la diversification des végétations des milieux humides et des guildes des invertébrés associés. Ce projet s’intègre dans le plan d’ensemble de la commune, pour maintenir la trame verte

et bleu. Une mise en valeur pédagogique (panneaux de sensibilisation, sentiers saisonniers…) ainsi qu’un plan de gestion différencié de l’espace restauré sont également actés.

Enfin, un projet tutoré démarrant en novembre 2012 avec les étudiants de

l’université de Rennes permettra de tirer les leçons de cette expérience sur le long terme ainsi que de 3 autres projets en vue d’une diffusion auprès de collectivités et d’aménageurs confrontés

à ces problématiques d’intégration de zones protégées dans leurs projets.

Mention « Offre de produit ou service pour la biodiversité » : LES JARDINS DE GALLY pour les Eco-contrats©

Les jardins d’entreprises constituent un réel enjeu pour la biodiversité. Née il y a 40 ans, l’entreprise Les Jardins de Gally du groupe familial Les Fermes de

Gally a développé une offre de service globale pour l’entretien écologique des jardins d’entreprises : les éco-contrats©. Ceux-ci reposent sur deux volets : d’une part, une série

d’actions concrètes recensant, par thématique (gestion de l’eau, entretien des pieds d’arbres, tailles des massifs…), l’ensemble des solutions différenciées adaptées à l’entretien écologique des

jardins d’entreprises, urbains et pérurbains ; d’autre part, une démarche d’amélioration continue, garantissant à l’entreprise un diagnostic, un plan d’action, des bilans réguliers, en

correspondance avec les certifications environnementales (HQE, BREEAM, LEED) et une sensibilisation des parties prenantes.

Trois composantes essentielles sont considérées : l’image, l’usage et

la biodiversité. Lorsque l’objectif d’entretien écologique ne peut être atteint par des mesures correctives, une proposition d’étude paysagère est formulée, pour réviser la conception même de

l’espace. Afin de mesurer l’évolution des émissions générées par l’entretien des jardins, Les Jardins de Gally ont mis au point un outil de diagnostic carbone, suivant la méthode Ademe. Ils sont

également co-fondateurs de l’Observatoire des jardins et espaces verts d’entreprises, qui sera inauguré le 1er janvier 2013 en partenariat avec le Muséum National d’Histoire

Naturelle.

Mention « Meilleure initiative de sensibilisation » : Exponantes Le Parc pour le parcours des curiosités naturelles du Parc

Filiale de la CCI Nantes Saint Nazaire et sous délégation de service public de Nantes Métropole jusqu’en 2031, Exponantes assure la gestion, la maintenance et

l’exploitation exclusive du Parc des Expositions de Nantes.

Le parcours des curiosités naturelles est un parcours pédagogique et didactique à travers les espaces verts du Parc des Expositions. Il s’adresse aux écoles mais

aussi aux visiteurs des manifestations qui se déroulent sur le Parc. Plusieurs éléments le composent : le Petit Potager, cultivé par une association de riverains du Parc et dont les produits

sont distribués aux salariés et aux parties prenantes ; le Rucher du Parc, installé sur les toits ; Apilabo, une expérience pilote qui vise à la préservation des abeilles sauvages via

des dispositifs de refuges, prototypes uniques ; la Faune et la Flore du Parc, protégées depuis l’arrêt en 2006 de l’utilisation des herbicides et fongicides dés 2006 et la mise en place en

2008 de la gestion différenciée des espaces verts ; la rivière Erdre et le Parc floral de la Roseraie, qui participent à l’attrait du parcours.

Ce projet collaboratif est mené en lien avec la designer Aurélie Moyon,

diplômée de l’Ecole de design de Nantes, l’équipe d’Exponantes et les conseils d’experts (entomologistes, botanistes, paysagistes…). Un second volet du parcours sera lancé courant 2013 à l’issue

de l’extension des surfaces couvertes d’expositions. Ainsi, faune ornithologique, plantes sauvages, champignons et autres actions de préservation, de protection et de mise en valeur du patrimoine

naturel y seront dévoilés. En 2010, Exponantes, est devenu le premier parc européen certifié ISO 14001.

Coup de pouce du jury : BOHEMERIA© pour le Drap-Housse bébé en chanvre

Bohemeria est une jeune TPE qui crée et commercialise, via sa boutique en ligne, un drap-housse éco-conçu pour lit de bébé. L’entreprise s’inscrit dans une

double démarche de responsabilité sociale et d’éco-conception. Elle conjugue des talents de proximité en zone de montagne, dans l’Ain.

Un bébé reste en contact avec son drap de 12 à 20 heures par jour, pendant les 3 premières années de sa vie. A l’heure où de nombreuses questions émergent sur la

chimie du textile et son impact sanitaire, Bohemeria sécurise son produit en le façonnant avec des matières nobles. Le drap-housse pur chanvre ou pur lin, non traité, non blanchi, non coloré,

permet, grâce aux recherches effectuées auprès des fournisseurs, d’offrir un produit sain, en circuit court. Il existe également une version pigmentée de rose, grâce à la racine de

Garance.

Ce projet a fédéré des acteurs qui sont des artisans spécialisés dans la qualité. Une association de femmes (atelier d’insertion professionnelle) ainsi que des

mamans couturières en freelance y participent, en milieu montagnard isolé. Le lin et le chanvre, dont les cultures ont des impacts environnementaux relativement faibles, participent au maintien

de la biodiversité.

CHOI-Sarah N. Autoportraits-Jean-Luc Tartarin-Susan Paulsen Wilmot-La photographie en France, 1950-2000-Maison

Européenne de la Photographie

CHOI-Sarah N. Autoportraits-Jean-Luc Tartarin-Susan Paulsen Wilmot-La photographie en France, 1950-2000-Maison

Européenne de la Photographie

© Choi.jpg

© Choi.jpg

© Sarah N.

© Sarah N.

© Jean Luc Tartarin

© Jean Luc Tartarin

© Susan Paulsen

© Susan Paulsen

© Manuel Bidermanas

© Manuel Bidermanas

Pensée du Jour

Pensée du Jour

La Table-ronde sur la rénovation énergétique par le Plan

Bâtiment Durable

La Table-ronde sur la rénovation énergétique par le Plan

Bâtiment Durable

Surchauffe pour le chauffage électrique, ...

Surchauffe pour le chauffage électrique, ...

Cotisation foncière des entreprises, la FFB et la CAPEB

montent au créneau…

Cotisation foncière des entreprises, la FFB et la CAPEB

montent au créneau…

La Région Aquitaine prépare la transition énergétique de son territoire

La Région Aquitaine prépare la transition énergétique de son territoire

Inaugurée le 6 septembre 2012, la cité scolaire rénovée et restructurée du lycée Bertran

de Born à Périgueux comporte une verrière photovoltaïque au-dessus du cloître. Crédit photo : Jean-Pierre Bost

Inaugurée le 6 septembre 2012, la cité scolaire rénovée et restructurée du lycée Bertran

de Born à Périgueux comporte une verrière photovoltaïque au-dessus du cloître. Crédit photo : Jean-Pierre Bost

Le

chantier « tempête » dirigé par une entreprise de travaux forestiers, ETF et le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles Forestier de Bazas, Lacquy, 30 mars 2009. Crédit

photo : Gilbert Alban

Le

chantier « tempête » dirigé par une entreprise de travaux forestiers, ETF et le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles Forestier de Bazas, Lacquy, 30 mars 2009. Crédit

photo : Gilbert Alban

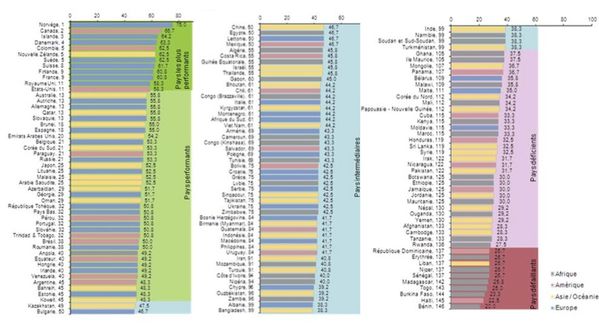

Sur la compétitivité énergétique, la France au

9ème rang mondial…

Sur la compétitivité énergétique, la France au

9ème rang mondial…

Les français favorables à l’affichage environnementale …

Les français favorables à l’affichage environnementale …

La photographie en cent chefs-d’œuvre à la BnF

La photographie en cent chefs-d’œuvre à la BnF

Man Ray (1890-1976). Grand nu renversé en arrière. 1923 Tirage argentique. 54 x 47 cm Acquisition auprès de l’auteur en 1958 © MAN RAY

TRUST / ADAGP, Paris 2012 - BnF, Estampes et photographie

Man Ray (1890-1976). Grand nu renversé en arrière. 1923 Tirage argentique. 54 x 47 cm Acquisition auprès de l’auteur en 1958 © MAN RAY

TRUST / ADAGP, Paris 2012 - BnF, Estampes et photographie

Eugène Atget (1857-1927). Porte de Choisy. Zoniers. 1913 (13

Eugène Atget (1857-1927). Porte de Choisy. Zoniers. 1913 (13 Eugène Druet (1868-1917) Vaslav Nijinski dans “La danse siamoise” des Orientales, 19 juin 1910 Tirage argentique d’après négatif sur

verre au gélatinobromure d’argent. 38,5 x 26 cm don de la famille Néville-Blanche BnF, Estampes et photographie

Eugène Druet (1868-1917) Vaslav Nijinski dans “La danse siamoise” des Orientales, 19 juin 1910 Tirage argentique d’après négatif sur

verre au gélatinobromure d’argent. 38,5 x 26 cm don de la famille Néville-Blanche BnF, Estampes et photographie

Edgar Degas (1834-1917) Autoportrait avec Zoé Clousier. Automne 1895 Tirage argentique. 24,2 x 18,2 cm Don en 1920 de René Degas, frère

de l’artiste BnF, Estampes et photographie

Edgar Degas (1834-1917) Autoportrait avec Zoé Clousier. Automne 1895 Tirage argentique. 24,2 x 18,2 cm Don en 1920 de René Degas, frère

de l’artiste BnF, Estampes et photographie

Lee Friedlander (né en 1934). Kansas city, 1965 Tirage sur papier baryté. 17 x 25,5 cm Acquisition auprès de l’auteur en 1971 © Lee

Friedlander, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco BnF, Estampes et photographie

Lee Friedlander (né en 1934). Kansas city, 1965 Tirage sur papier baryté. 17 x 25,5 cm Acquisition auprès de l’auteur en 1971 © Lee

Friedlander, courtesy Fraenkel Gallery, San Francisco BnF, Estampes et photographie

Etienne-Jules Marey (1830-1904). Saut long et élevé. 1882 Tirage sur papier albuminé d’après négatif sur verre au gélatino-bromure

d’argent. 7 x 9 cm Don du Collège de France en 1976 BnF, Estampes et photographie

Etienne-Jules Marey (1830-1904). Saut long et élevé. 1882 Tirage sur papier albuminé d’après négatif sur verre au gélatino-bromure

d’argent. 7 x 9 cm Don du Collège de France en 1976 BnF, Estampes et photographie

Emile Zola (1840-1902). Médan. Autoportrait avec son chien Pimpin 1895 Tirage sur papier argentique d’après négatif sur verre au

gélatino-bromure d’argent. 11 x 17,5 cm. Dation Morin-Laborde en 2008 - BnF, Estampes et photographie

Emile Zola (1840-1902). Médan. Autoportrait avec son chien Pimpin 1895 Tirage sur papier argentique d’après négatif sur verre au

gélatino-bromure d’argent. 11 x 17,5 cm. Dation Morin-Laborde en 2008 - BnF, Estampes et photographie

Linneaus Tripe (1822-1902). H. E. the Tondiman Rajah in Durbar (Poodoocottah). 1858 Tirage sur papier salé d’après négatif sur verre au

collodion 24,1 x 34,2 cm don Alfred Grandidier en 1891 BnF, Cartes et plans, Société de géographie

Linneaus Tripe (1822-1902). H. E. the Tondiman Rajah in Durbar (Poodoocottah). 1858 Tirage sur papier salé d’après négatif sur verre au

collodion 24,1 x 34,2 cm don Alfred Grandidier en 1891 BnF, Cartes et plans, Société de géographie

Pensée du Jour

Pensée du Jour Tendre vers une industrie durable par la structure de filières…

Tendre vers une industrie durable par la structure de filières…

La croissance du marché des EnR s'affaiblit … la création d’emplois en pâtit…

La croissance du marché des EnR s'affaiblit … la création d’emplois en pâtit…

La brique,

l’égal de l'illusion, du pastiche, du rustique et du pittoresque, à protéger contre l'humidité et la pollution atmosphérique…

La brique,

l’égal de l'illusion, du pastiche, du rustique et du pittoresque, à protéger contre l'humidité et la pollution atmosphérique…

Les lauréats du « Well Building 2050 , l’art de la conception de l’Habitat

urbain à l’horizon 2050

Les lauréats du « Well Building 2050 , l’art de la conception de l’Habitat

urbain à l’horizon 2050

Le palmarès des prix entreprises et environnement 2012

Le palmarès des prix entreprises et environnement 2012

Louis

Stettner, photographe : une rétrospective

Louis

Stettner, photographe : une rétrospective

Louis Stettner, Sailor, Times Square, New York, 1951

Louis Stettner, Sailor, Times Square, New York, 1951

Louis Stettner, Christmas Eve, Ile St Louis, Paris, 1951

Louis Stettner, Christmas Eve, Ile St Louis, Paris, 1951

Louis Stettner, Promenade, Brooklyn, New York, 1954

Louis Stettner, Promenade, Brooklyn, New York, 1954

Louis Stettner, Aubervilliers, 1947

Louis Stettner, Aubervilliers, 1947

Louis Stettner, Avenue de Chatillon

Louis Stettner, Avenue de Chatillon

Louis Stettner, Café Pierre, 1950

Louis Stettner, Café Pierre, 1950

Travail illégal,

intensification et amélioration des contrôles…

Travail illégal,

intensification et amélioration des contrôles…

L’objectif de 22.1% d’électricité produite avec d’EnR à partir de 2010 n’a

pas été atteint…

L’objectif de 22.1% d’électricité produite avec d’EnR à partir de 2010 n’a

pas été atteint…

La FNCCR

appelle de ses vœux la restauration de relations de confiance pour la mise en œuvre et le bon accomplissement des missions de la distribution d’électricité…

La FNCCR

appelle de ses vœux la restauration de relations de confiance pour la mise en œuvre et le bon accomplissement des missions de la distribution d’électricité…