Gaz (de schiste), en France, la fracturation

hydraulique est un processus maîtrisable….???

Gaz (de schiste), en France, la fracturation

hydraulique est un processus maîtrisable….???

Le 05 juin dernier, un rapport parlementaire sur « Les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels » rendu par Messieurs Jean-Claude Lenoir, coauteur, avec le député PS Christian Bataille, estime que la perspective d’une exploitation possible de notre sous-sol justifie de relancer les travaux de recherche afin de mieux connaître notre patrimoine géologique, qui demeure mal connu en recourant notamment à une technique ancienne et maîtrisable, la fracture hydraulique.

À la suite de la loi du 13 juillet 2011, qui a interdit la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures, le rapport Gallois préconise une reprise des recherches sur les hydrocarbures non conventionnels, dans un but de relance de la compétitivité. Dans ce cadre, le président de la République a indiqué lors d’une conférence de presse, le 13 novembre dernier, que la recherche demeurait possible sur d’autres techniques que la fracturation hydraulique. La Commission des affaires économiques du Sénat a, peu après, saisi l’Office parlementaire d’une étude sur « les techniques alternatives à la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste».

Ce rapport d’étape qui précède un rapport final prévu pour l’automne prochain défend la thèse selon laquelle les ressources de notre sous-sol mérite d’être exploité car susceptible de créer un gisement d’emploi considérable.

Pour permettre l’exploration, le rapport préconise tout d’abord de connaître les ressources disponibles avec l'utilisation de la technique sismique – interdite depuis 2012 pour les ressources non conventionnelles –, puis de recourir à la fracturation hydraulique sur "quelques dizaines" de puits d'expérimentation. Ils avancent que la fracturation hydraulique aurait déjà été utilisée en France "à au moins 45 reprises" entre les années 1980 et l'interdiction de 2011, "sans qu'aucun dommage ait été signalé". Ils estiment également que "la France possède toutes les compétences scientifiques, techniques et industrielles, à tous les niveaux, pour créer une filière de fracturation propre".

La technique sismique est une technologie non invasive et non destructive. Le sous-sol n’est traversé que par une onde sonore émise par une source sismique (camion vibrateur ou explosif de faible intensité pour les acquisitions terrestres, « canon à air » pour les opérations en mer). Cette onde sonore est d’intensité infinitésimale. Le dispositif de réception est ainsi capable de détecter des mouvements de la taille d’un atome d’or.

La technique de la fracture hydraulique qui consiste à injecter à forte pression dans le puits un fluide permettant de fissurer la roche est jugée qu’elle était la voie la plus prometteuse.

Ces fissures sont maintenues ouvertes par l’emploi d’agents de soutènement (sables, céramiques) appelés proppants.

Au fluide de fracturation sont ajoutés des additifs nécessaires à l’opération : gélifiant, désinfectant, casseur de gel, réducteur de friction, acide, inhibiteur de corrosion, décalcifiant.

La quantité de gaz extraite de chaque puits reste faible, ce qui nécessite de disposer d’un grand nombre de puits pour atteindre un niveau significatif de production. Ces puits sont regroupés en grappes (« clusters »).

Alors qu’il semble que pour le rapport parlementaire la fracturation hydraulique reste la technique la plus maîtrisable, il reste néanmoins une multitude d’incertitudes et de préoccupations qui concernent notre milieu biophysique, plus particulièrement celle d’une éventuelle contamination des réserves d’eau potable par les produits chimiques ajoutés au cours de la fracturation d’un puits, car les véritables informations fournies sur ces produits par les représentants de l’industrie ne sont pas suffisantes. De la même manière que d’expliquer que l’usage de ces produits sont les même produits que l’on retrouve en dessous de son évier n’inspire aucune confiance. Par ailleurs, la faible viscosité de certains produits fait en sorte qu’il peut facilement circuler dans les microfractures naturelles déjà présentes dans le schiste. Cette propriété intéressante pour la fracturation hydraulique devient un inconvénient majeur en cas de fuite, car il aura la propriété de facilement se diffuser dans la roche.

La quantité d’eau pour le recours à une telle technologie oscille entre 10 000 à 20 000 m3 d’eau par puits. Cette utilisation importantes amène ipso facto certaines questions à l’égard de la disponibilité de cette ressource. Alors que le réchauffement climatique s’accélère, que de nombreux départements connaissent régulièrement une crise sécheresse renforcée, la contradiction est de mise en tentant pour les pouvoirs publics d’autoriser l’utilisation de grands volumes d’eau pour l’établissement d’un puits de gaz, alors qu’ils « encouragent » la réduction de la consommation d’eau. D’où proviendra cette eau ? Cette grande consommation ne risque-t-elle pas de compromettre les usages essentiels au développement du territoire tels que l’eau nécessaire à la consommation humaine, à la consommation du bétail, à l’irrigation des terres et à l’industrie agroalimentaire. [...] Or, on sait que, durant l’été, de nombreux départements demandent aux résidants de limiter leur consommation d’eau à cause du bas niveau de certaines rivières.

Autre question soulevée, celle de la gestion des matières résiduelles et des eaux usées. Qui les traitent et qui payent le traitement. Et surtout est-ce que les installations d’épurations peuvent traiter les additifs chimiques présents dans les eaux usées ?

S’agissant de la qualité de l’air à proximité des puits, la question reste inquiétante. D’autres gaz sont-ils aussi relâchés lors de l’extraction du gaz ? A- t-on recensé les cas de désordres pulmonaires et neurologiques qui ont été rapportés aux États-Unis ? Quelles quantités de diesel sont relâchées lors des travaux de forage et de fracturation ? Et les fuites ?

D’autres risques non évalués demeurent préoccupants. Les risques technologiques et sismiques. Qu’est-ce qui se passerait si un problème survient au puits, feu, explosion ou autre…. Cela suggère la mise en oeuvre de mesures de gestion des risques pour éviter la dégradation de l’environnement et protéger la santé et la sécurité.

Les glissements de terrain, l’affaissement de sols et les tremblements de terre sont aussi une source d’inquiétude. Tout comme les nuisances comme le bruit , la poussière, les odeurs et la luminosité nocturne liés aux activités d’exploration, entrainant une possible dégradation de la qualité de vie et des répercussions possibles sur leur milieu des habitants à proximité de ces puits.

Outre ces questions essentiels, les volontés de recherches sur l’extraction de ce gaz non conventionnel s’accélèrant, la convoitise suscite la convoitise …

Alors que nos cousins anglais viennent de lever le moratoire sur la technique de fracturation hydraulique ouvrant ainsi la voie à l’exploration et l’exploitation de ce fameux ‘’or gris’’. Ce soudain retournement britannique provient du fait qu’un rapport géologique sur le territoire de Blackpool émanerait d’une réserve revue à la hausse de 50 % de plus qu’initialement prévu passant de 570 milliards de mètres cubes à 855 milliards de mètres cubes.

Le gouvernement britannique estimant que cette ressource énergétique constitue potentiellement une richesse prometteuse pour le pays.

Il est à noter que le moratoire fut prononcé à la suite de deux mini séismes enregistrés en avril et mai 2011, autour de l'un des sites exploités par la société britannique Cuadrilla dans le nord de l'Angleterre. Cet évènement avait alors entraîné l'arrêt des forages pendant un an et demi.

Cet attrait pour le développement du gaz de schiste soulève bien de réflexions lesquelles méritent d’y apporter quelques évaluations notables.

Ainsi, en France, le débat de son exploration et donc d’une possible exploitation semble être relancé. A l’heure des grandes questions énergétiques et du débat national, les questions sur l’usage du gaz de schiste pouvant constituer l’une des ressources qui assurerait notre indépendance énergétique et permettrait de maîtriser les coûts de l’énergie restent posées… et les réponses doivent être démontrées…

Des énoncés établissent le lien supposé entre la potentielle richesse de ce nouvel or et sa contribution dans notre apport énergétique. Pourvoyeur d’emploi… et assureur énergétique… Les Etats-Unis, le Canada, ont fait le pari du gaz non conventionnel à des échelles géographiques incomparables à l’échelle de la France, mais ces exploitations outre-Atlantique permettent de tirer de riches renseignements…

Le premier enseignement serait de savoir si les expériences américaines en matière d’exploitation de ces hydrocarbures peuvent se transposer en France.

En effet, la France n’a pas d’infrastructures et disposent sur le plan géographique d’une plus grande densité de population, ces deux facteurs alourdiront forcément les coûts français d’exploration et d’exploitation.

La conséquence des coûts de production beaucoup plus élevé en France que chez nos voisins américains dont la filière a toujours été ‘’dynamisée’’ en raison d’une réglementation du secteur des mines plus favorable et une moindre densité démographique.

Le code minier français, tout d’abord ne facilite pas le droit d’accès à l’information du public et n’est pas du tout adapté à la recherche de gaz de schiste. À l’inverse des hydrocarbures conventionnels, dont les gisements sont généralement concentrés dans l’espace, les réserves de gaz de schiste peuvent être très éparpillées. L’application de l’article 142 dans l’exploration du gaz de schiste comporte des risques pour le titulaire du permis de recherche, comme celui d’avoir à rendre des surfaces potentiellement exploitables, mais dont les délais très courts n’ont pas permis d’en établir la certitude.

Par ailleurs, le Code minier encourage le titulaire d’un titre d’exploitation à extraire l’ensemble des hydrocarbures présents sur sa concession. Il lui reconnaît le droit de mener, parallèlement à ses activités d’extraction, des travaux de recherche dans le but de découvrir de nouveaux gisements, et cela sans devoir demander d’autres permis de recherche. Légalement donc, rien n’empêche le titulaire d’un permis d’exploitation d’hydrocarbures conventionnels de se lancer simultanément dans la recherche de gaz de schiste. La généralisation d’un tel procédé par les exploitants miniers pourrait entraîner l’exploration et l’exploitation incontrôlées du gaz de schiste en France.

Enfin, l’octroi du permis exclusif de recherche et la concession ou permis d’exploitation est soumis à une instruction préalable par les services de l’État, et a pour conséquence de priver le propriétaire du sol de ses droits sur une ressource donnée du sous‐sol, pour une durée déterminée.

Le potentiel d’emploi créé reste à déterminer puisque concrètement il n’a y pas de chiffres incontestables même si au Canada la probabilité tient à 5000 emplois directs et indirects sur la base du forage et de l’exploitation de 150 puits/an et de 19000 emplois sur la base de 600 puits/an. Mais combien de perdu dans les secteurs du tourisme

L’exploitation au Canada et aux Etats-Unis du gaz de schiste montre que les parcs d’exploitation occupent ainsi en moyenne une surface de 3,6 hectares....

Trouver le bon sens qui voudrait que ce ne soit pas l’idée commune ....

Pavillon bleu port de plaisance – palmares 2013 –

Pavillon bleu port de plaisance – palmares 2013 –

6 conseils pratiques et 5 actions de base pour le réveil et l’entretien des piscines :

6 conseils pratiques et 5 actions de base pour le réveil et l’entretien des piscines :

ROGER BALLEN ( Photo

Poche n°140)

ROGER BALLEN ( Photo

Poche n°140)

Eulogy, 2004

Eulogy, 2004

Transformation, 2004

Transformation, 2004

Puppy between

feet, 1999

Puppy between

feet, 1999

Head inside shirt, 2001

Head inside shirt, 2001

MANUEL

TECHNIQUE POUR LE CAISSON KERTO-RIPA®

MANUEL

TECHNIQUE POUR LE CAISSON KERTO-RIPA®

Groupe Scolaire Anatole France à

Saint-Denis (93) - Fabienne Bulle Architectes

Groupe Scolaire Anatole France à

Saint-Denis (93) - Fabienne Bulle Architectes

Immeuble mixte à Nantes (44) - Alter Smith

Architectes

Immeuble mixte à Nantes (44) - Alter Smith

Architectes

Palmarès du Concours Lumières 2013

Palmarès du Concours Lumières 2013

© Laurent Grivet

© Laurent Grivet

© Laurent Grivet

© Laurent Grivet

© Jean-Marc Charles

© Jean-Marc Charles

© Jean-Marc Charles

© Jean-Marc Charles

© Didier Boy de la Tour

© Didier Boy de la Tour

© Didier Boy de la Tour

© Didier Boy de la Tour

Le toit du Musée Quai Branly accueille une œuvre monumentale, celle de Lena

Nyadbi

Le toit du Musée Quai Branly accueille une œuvre monumentale, celle de Lena

Nyadbi

Tommy Watson, Wipu Rockhole, 2005. Bâtiment Université du musée du quai Branly, 5ème étage

© musée du quai Branly, photo Antonin Borgeaud.

Tommy Watson, Wipu Rockhole, 2005. Bâtiment Université du musée du quai Branly, 5ème étage

© musée du quai Branly, photo Antonin Borgeaud. Lena Nyadbi au Warmun

Art Centre, Australie occidentale © Anna Williams, Warmun Art Centre 2012

Lena Nyadbi au Warmun

Art Centre, Australie occidentale © Anna Williams, Warmun Art Centre 2012

Lena Nyadbi, Dayiwul

Lirlmim (Écailles de Barramundi). Ocre et charbon naturels sur toile de lin, 2012

Lena Nyadbi, Dayiwul

Lirlmim (Écailles de Barramundi). Ocre et charbon naturels sur toile de lin, 2012

Sally Gabori, Sans titre, 2006 © musée du quai Branly, photo Thierry Ollivier, Michel

Urtado.

Sally Gabori, Sans titre, 2006 © musée du quai Branly, photo Thierry Ollivier, Michel

Urtado. Pensée du

Jour

Pensée du

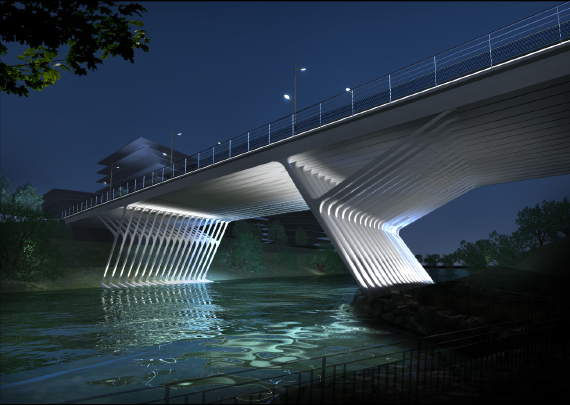

Jour En phase travaux, le Pont de la République à Montpellier

En phase travaux, le Pont de la République à Montpellier

Un couple atteignant un facteur solaire de 0,

Un couple atteignant un facteur solaire de 0,

Des blocs bétons isolants pour

une

Des blocs bétons isolants pour

une

Le refuge du Goûter, appelé aussi refuge de l'Aiguille du Goûter, ouverture iminente

Le refuge du Goûter, appelé aussi refuge de l'Aiguille du Goûter, ouverture iminente

Les Défis du Bois 2013, une édition rhizomatique…

Les Défis du Bois 2013, une édition rhizomatique…

« Loft story » – dans l’univers du

street art....

« Loft story » – dans l’univers du

street art....

Pensée du Jour

Pensée du Jour

L’Auto-entrepreneur, entre errements et revirements ….

L’Auto-entrepreneur, entre errements et revirements …. Sunpartner Group, au début de cette révolution de l’énergie intégrée dans les

matériaux et les systèmes

Sunpartner Group, au début de cette révolution de l’énergie intégrée dans les

matériaux et les systèmes

L’acheminement par voie d’eau, une réponse sur-mesure entre transport, performance et respect de l’environnement par

Soprema

L’acheminement par voie d’eau, une réponse sur-mesure entre transport, performance et respect de l’environnement par

Soprema

© Soprema

© Soprema

© Soprema

© Soprema

© Soprema

© Soprema

© Soprema

© Soprema

© Soprema

© Soprema

© Soprema

© Soprema

Les désordres affectant la construction sont en baisse…

Les désordres affectant la construction sont en baisse…

Des désordes dans la construction, la preuve par l’image… concours Photo AQC 2013

Des désordes dans la construction, la preuve par l’image… concours Photo AQC 2013

AQC ©

AQC ©

AQC ©

AQC ©

AQC © - Dégradation de l'âme

d'un vitrage CF mal mis en œuvre dans une ambiance humide et chlorée (Eric Nicolas).

AQC © - Dégradation de l'âme

d'un vitrage CF mal mis en œuvre dans une ambiance humide et chlorée (Eric Nicolas).

AQC © - Le défaut de dosage de

la chape de protection de la toiture et l'absence d'entretien ont entrainé sa dégradation (photo Yves Delissnyder).

AQC © - Le défaut de dosage de

la chape de protection de la toiture et l'absence d'entretien ont entrainé sa dégradation (photo Yves Delissnyder).

AQC - Phénomène de décollement

d'un revêtement suite à la carbonatation du béton (Olivier Gherrak).

AQC - Phénomène de décollement

d'un revêtement suite à la carbonatation du béton (Olivier Gherrak).

AQC © - Patricia Pelletier

immortalise la fuite localisée au plafond dans le séjour...

AQC © - Patricia Pelletier

immortalise la fuite localisée au plafond dans le séjour...

AQC © - Détérioration d'une

soudure sur une platine EP en plomb (Didier Sessegolo).

AQC © - Détérioration d'une

soudure sur une platine EP en plomb (Didier Sessegolo).

AQC © - Rémi Anglade a capturé

l'apparition et la propagation de pousses d'arbres dans une fissure existante.

AQC © - Rémi Anglade a capturé

l'apparition et la propagation de pousses d'arbres dans une fissure existante.

AQC © - Laissée à nu, la chape

de protection de la toiture-terrasse a fini par obstruer la descente d'eaux pluviales (Eric Champavert)

AQC © - Laissée à nu, la chape

de protection de la toiture-terrasse a fini par obstruer la descente d'eaux pluviales (Eric Champavert)

AQC © - Jean Compte a

photographié cet enchevêtrement de gaines VMC dont la disposition chaotique créée des points bas où la vapeur d'eau se condense.

AQC © - Jean Compte a

photographié cet enchevêtrement de gaines VMC dont la disposition chaotique créée des points bas où la vapeur d'eau se condense.

AQC © - L'erreur de

positionnement d'un filtre sur un échangeur a entraîné l'accumulation de dépôt constaté par Bernard Guillemain.

AQC © - L'erreur de

positionnement d'un filtre sur un échangeur a entraîné l'accumulation de dépôt constaté par Bernard Guillemain.

AQC © - Jean-Luc Leroy a capturé

cet écaillage d'un revêtement extérieur.

AQC © - Jean-Luc Leroy a capturé

cet écaillage d'un revêtement extérieur.